Warum "Jackie" ein irritierendes Meisterwerk ist

31.01.2017, 07:52 Uhr

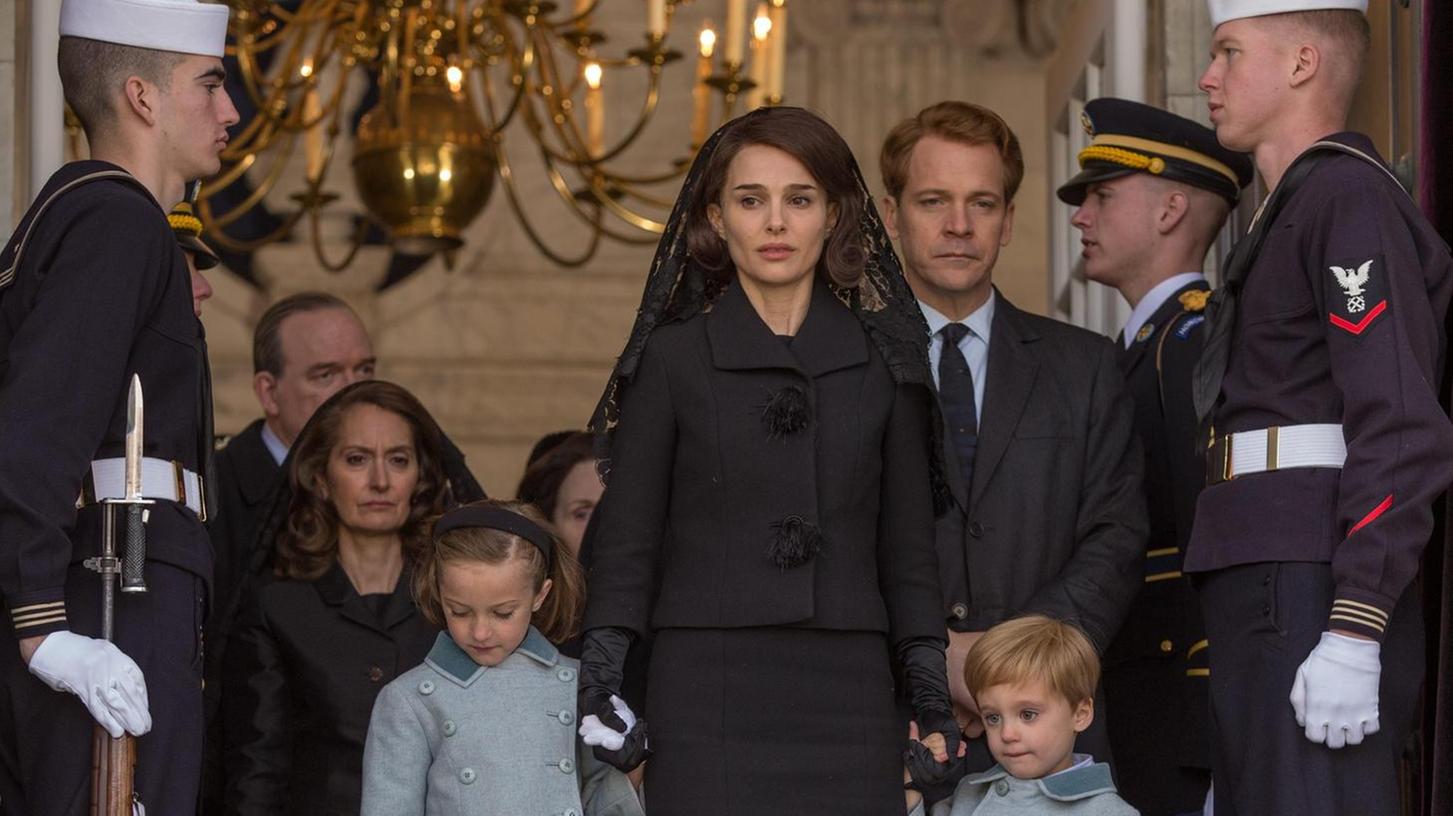

Irritierend vom ersten Bild an ist, wie sehr sich Portman ihre Rolle anverwandelt hat. Man glaubt tatsächlich, Jackie Kennedy zu sehen – das Gesicht, die Haare, der Habitus, bis heute durch Millionen von Medienbildern vertraut. Verstärkt wird die Irritation noch durch Ausschnitte aus einer CBS-Doku, die die Präsidentengattin 1962 zeigt, wie sie das Fernsehteam – und damit die Weltöffentlichkeit – durch das von ihr mit großem Stil- und Repräsentationswillen neu eingerichtete Weiße Haus führt. Auch das hat Pablo Larraín in Schwarzweiß nachinszeniert, geradezu unheimlich echt. Man muss sich zweimal vergewissern, um zu erkennen, dass es Portman ist, die da stolz, aber auch noch etwas unsicher in die Kamera lächelt.

Diese historischen Aufnahmen belegen zugleich, dass Jackie Kennedy die private Außendarstellung des Präsidenten schon früh in die Hand nahm. Und nun, nach seinem Tod, setzt sie alles daran, ihn zum Mythos fortzuschreiben. Als Rahmen für seinen Film dient Larraín das Interview, das die Witwe eine Woche nach dem Attentat in ihrem Haus in Hyannis Port einem Reporter gab. Dabei offenbart sie ihm auch ihren Schmerz, schildert drastisch die Details des Attentats und belehrt ihn doch: "Glauben Sie ja nicht, dass ich Ihnen gestatte, das jemals zu veröffentlichen."

Jackie, so wie Larraín sie zeigt, besteht auf die absolute Deutungshoheit über die kollektive Erinnerung an ihren Mann. Zwischen den Interviewszenen blendet der Film zurück – auf die Stunden unmittelbar nach den tödlichen Schüssen von Dallas, auf die Vereidigung Lyndon B. Johnsons noch an Bord der Air Force One-Maschine, die Jackie und den Leichnam ihres Mannes nach Washington zurückfliegt. Nur hier erlebt man für einige kurze Momente eine vollkommen verzweifelte, orientierungslose Witwe, die Trost sucht bei dem Bruder ihres Mannes (Peter Saarsgard als Robert Kennedy) und dabei doch schon über die Beerdigungszeremonie ihres Mannes nachdenkt.

Alleiniger Maßstab sind für sie die Begräbnisfeierlichkeiten von Abraham Lincoln. Ihr blutverschmiertes Chanel-Kostüm trägt sie auch noch, als sie die Maschine verlässt, natürlich nicht durch den Hinterausgang. Die Welt soll sehen, was ihr angetan wurde. Später erlebt man sie auf dem Heldenfriedhof von Arlington, wo sie an einem verregneten Nachmittag mit verzweifelter Entschlossenheit die Stelle markiert, an der ihr Mann begraben werden soll, weil das Familiengrab kein würdiger Ort für ihn wäre.

Was tatsächlich in ihr vorgeht, das kann man nur erahnen, wenn sie trinkend und rauchend durch die Privatgemächer des Weißen Hauses läuft und die "Camelot"- Platte auflegt. "Camelot" war das Lieblingsmusical ihres Mannes, und die schöne Welt, die darin beschworen wird, war ihr gemeinsamer Traum, ihr Königreich, das durch die Präsidentschaft wahr werden sollte. Wie Portman all das mit berührend widersprüchlicher Intensität spielt, ist grandios.

Larraín lässt dabei nie einen Zweifel daran, dass Jackie Kennedy entscheidend zum Mythos JFK beigetragen hat, und er leuchtet diesen Weg zur Mythenbildung kraft eigener Ermächtigung psychologisch meisterhaft aus. Um Kennedys Politik geht es in seinem Film nicht. Nur einmal stellt Robert die Frage, was als Vermächtnis des 35. US-Präsidenten in Erinnerung bleiben werde. Sein Fazit ist bitter: Lincoln habe vier Millionen Menschen von der Sklaverei befreit, an seinen Bruder werde man sich vielleicht nur erinnern, weil er die Kubakrise löste, die er selbst verursacht habe.

Für all seine anderen großen Visionen – die erste bemannte Mondlandung, die Bürgerrechte, das Engagement in Vietnam – blieben dem gerade knapp drei Jahre amtierenden großen Hoffnungsträger keine Zeit. Als Zuschauer fragt man sich an dieser Stelle unwillkürlich, was einmal Donald Trumps Vermächtnis sein wird. (USA/100 Min.)

Keine Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.

0/1000 Zeichen