Hochtechnologie für den Bau von Flugzeugen

30.08.2010, 17:31 Uhr

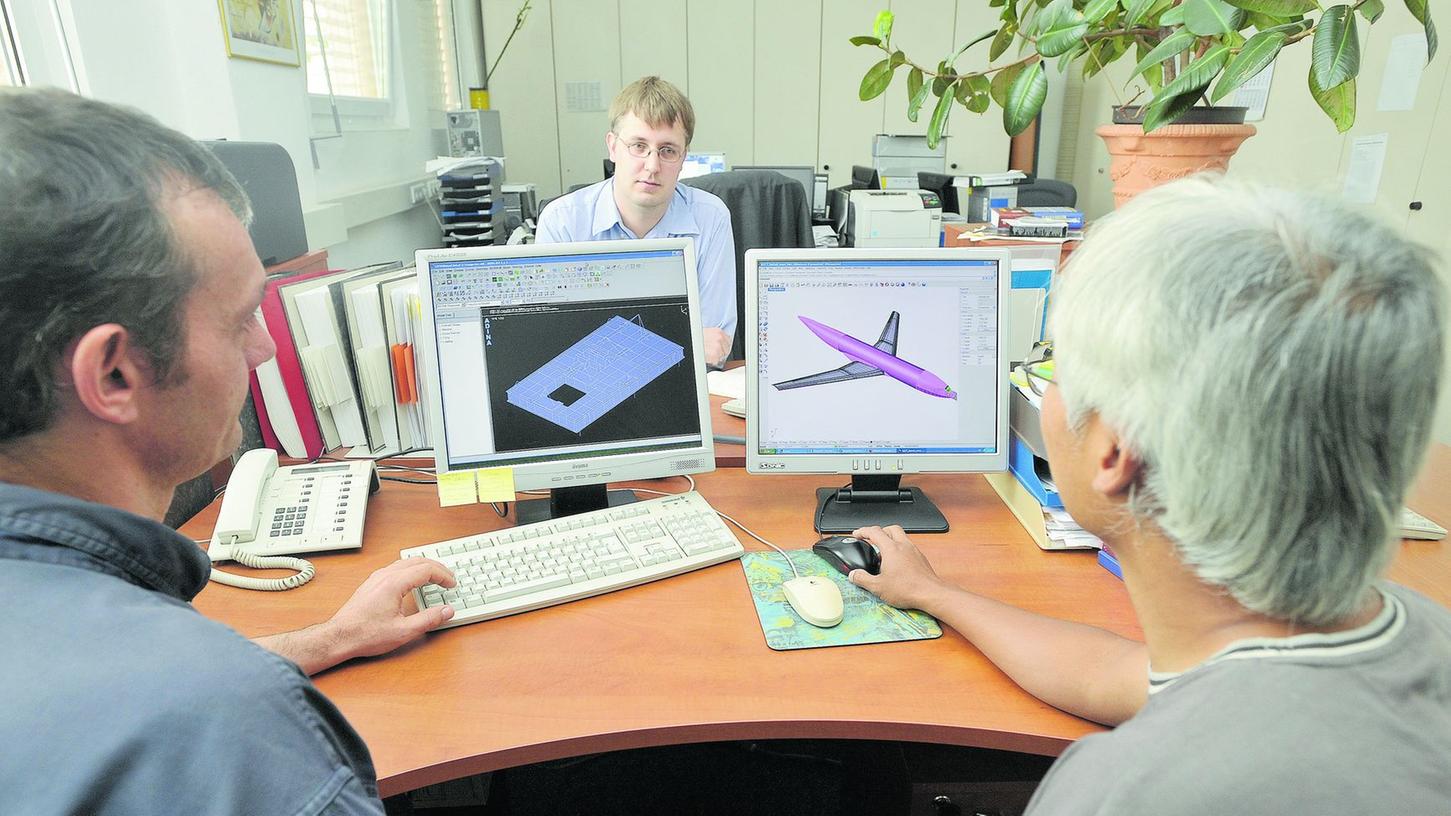

Es sind äußerst komplizierte Berechnungen, mit denen sich die IBK-Mitarbeiter beschäftigen. Bleiben wir zunächst beim Flugzeugbau. Da hat IBK zum Beispiel bei der Entwicklung des Airbus A 380 mitgewirkt. Die Ingenieure, Physiker und Luftfahrtspezialisten des Büros werten in aufwändigen Simulationsprogrammen Situationen wie diese aus: Welche Belastungen wirken auf eine solche Maschine bei Start und Landung ein, wie verhalten sich dabei Rumpf und Landeklappen, wie reagiert die Maschine im Kurvenflug oder bei plötzlichen Windböen? "Das sind hohe Anforderungen an die Belastungsmechanik", sagt Johann Krier, der IBK seit dem Jahr 2000 leitet.

Der Name des Ingenieur-Büros geht auf den Firmengründer Günter Kretzschmar zurück. Der war vorher bei der MAN in Nürnberg für die Entwicklung von Dampfturbinen zuständig und machte sich selbstständig, als dieser Zweig des Unternehmens geschlossen wurde. Kretzschmar war ursprünglich Flugzeugbauer und hatte jahrelang bei der Entwicklung von Airbus-Vorläufern mitgeforscht. Mit seinem Büro gelang es ihm in den 90er Jahren, als Partner für die Entwicklung europäischer Projekte im Flugzeugbau Aufträge zu bekommen.

Als Airbus wichtigster Kunde wurde, richtete Kretzschmar eine IBK-Niederlassung am Airbus-Montagestandort Hamburg ein. Mit Johann Krier kooperierte Günter Kretzschmar seit 1995, beide waren auch über Vorlesungen an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kontakt gekommen. Als sich Kretzschmar im Jahr 2000 aus dem operativen Geschäft zurückzog, übernahm Krier die Geschäftsführung. Sechzehn Mitarbeiter sind derzeit bei IBK in Nürnberg und Hamburg zusammengenommen beschäftigt: Zwölf Ingenieure und vier Verwaltungskräfte.

Das Büro hat sich auf die Bereiche Aerodynamik und Strukturmechanik spezialisiert und beide Disziplinen sehr früh miteinander verkoppelt. Das Thema Flugzeugbau spielt nach wie vor eine große Rolle. Doch dabei geht es auch um neue Fragestellungen, der Bereich "Grüne Technologien" kristalliert sich als immer bedeutender heraus, wie Projektmanager Stephan Adden erläutert: "Gefragt sind Technologien zur Reduktion von Lärm und Treibstoff, das heißt: Wie machen wir Flugzeuge besser?"

Ein weiterer Schwerpunkt ist die "Laminarflügel-Technologie", also die Entwicklung von Flugzeug-Tragflächen, die weniger Widerstand produzieren und damit effizienter sind. Die Ingenieure arbeiten außerdem an der Entwicklung neuer Flugzeug-Triebwerke mit: Hier geht der Trend bei Maschinen für bis zu 150 Passagieren hin zu Propeller-Triebwerken mit zwei gegenläufigen Propellern auf einer Achse, für die spezielle Rotorblätter entwickelt werden müssen.

Doch Flugzeugbau ist nur eines der Gebiete, auf denen das IBK seine Leistungen anbietet. Zu den Kunden gehören auch Unternehmen aus der mechanischen oder keramischen Industrie. IBK hat zum Beispiel Dachziegel im Windkanal untersucht, um festzustellen, ob und wie Regenwasser bei bestimmten Wetterverhältnissen durch die Ziegel ins Dach eindringen kann. Die Messungen im Windkanal liefern dem Ziegelhersteller Daten, welche statischen Anforderungen sein Produkt erfüllen muss, damit das Dach wirklich dicht ist. In der Medizintechnik lassen sich die Erkenntnisse über Wechselwirkungen von Strömung und elastischer Verformung von Strukturen ebenfalls anwenden, genauso wie im Bereich der regenerativen Energien.

So müssen beispielsweise die Platten von Solaranlagen auf Dächern gleichzeitig eine leichte Struktur besitzen und fest auf den Ständern liegen, sie haben Wind ebenso auszuhalten wie Schneelast. In dafür entwickelten Computerprogrammen kann IBK die Standsicherheit von solchen Anlagen nachweisen. Die Hamburger IBK-Niederlassung ist, gemeinsam mit anderen Partnern in einem Konsortium, an nationalen Luftfahrt-Forschungsprojekten zusammen mit Airbus beteiligt. Für IBK-Geschäftsführer Johann Krier ist das eine Bestätigung, dass sein Büro gute Arbeit leistet: "Wir sind bekannt und geschätzt, auch wenn wir klein sind im Vergleich zu anderen."