Die Kunst des schönen Heims

05.11.2020, 13:00 Uhr

Ach ja, das Automobil! Vorbei sind die Zeiten, da der private fahrbare Untersatz für die Mehrheit der Bevölkerung Freiheit und Unabhängigkeit verhieß. Mit Blick auf Klimawandel und Verkehrskollaps ist das auch ganz gut so.

Vor über einem Jahrhundert hatten die ersten Automobilisten noch gut lachen. Da war das Fahren – oder Gefahrenwerden – noch eine relativ stressfreie Angelegenheit, abgesehen von dem deutlichen Mehraufwand, dessen es bedurfte, die Karre zum Laufen zu bringen. Für die Reichen und Mächtigen erledigte das ohnehin ein Chauffeur. Die neuen Möglichkeiten der Mobilität leisteten einer Entwicklung Vorschub, die wir heute zu gut kennen: der Suburbanisierung, der Verlagerung der Wohngebiete aus der Kernstadt ins grünere Umland. Auch in Nürnberg bildeten sich um 1905, zusätzlich begünstigt durch den Ausbau des Straßenbahnnetzes, fernab der City neue Villenviertel, etwa am Luitpoldhain, in Ebensee oder Erlenstegen.

Häuser für die Oberschicht

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts tat sich an der Erlenstegenstraße, die wegen ihrer Südhanglage über der Pegnitz als Wohnort besonders beliebt war, insbesondere die Baugesellschaft „Haus und Garten“ hervor. Deren Kunden, die die Häuser teils nur zur Miete bezogen, entstammten der gebildeten und geldigen Oberschicht, darunter Fabrikanten, Ärzte und Kaufleute. „Haus und Garten“ produzierte keine Architektur von der Stange. Jedes Gebäude war ein Einzelstück, das mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Nutzer, die Lage und den städtebaulichen Zusammenhang geschaffen wurde.

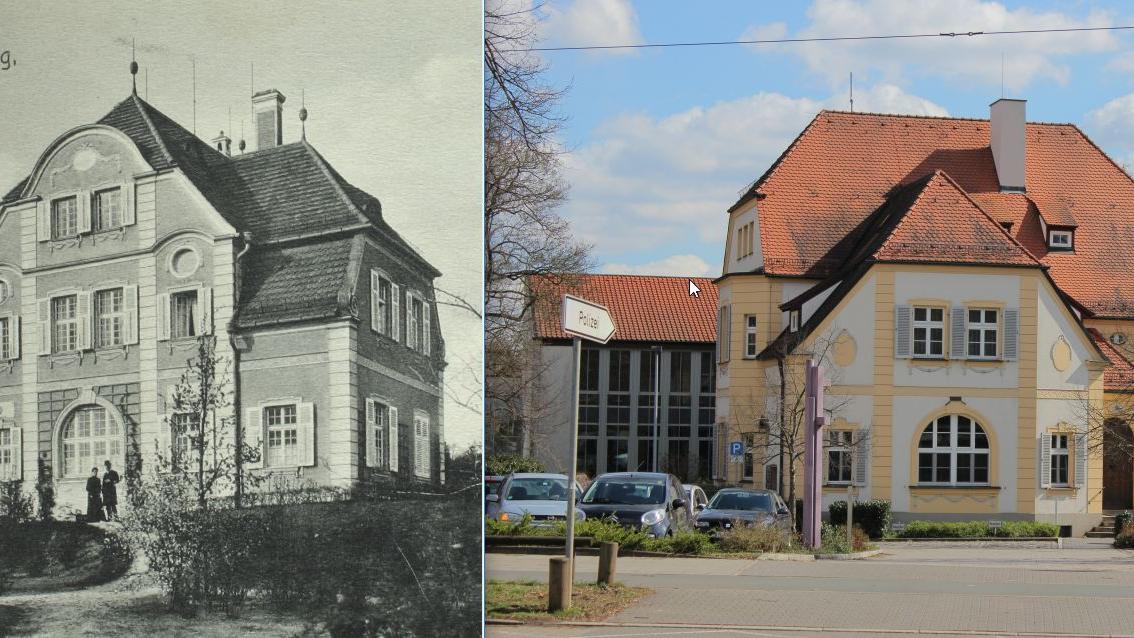

Moritz Baumer, Inhaber der Gesellschaft, ging 1904 mit gutem Beispiel voran und ließ sich von Architekt Hans Pylipp sein Eigenheim auf die Parzelle Erlenstegenstraße 18 stellen. Das zierlich wirkende und pittoreske, indes äußerst großzügige Anwesen zeigt sich mit seinen fröhlich geschmückten Fassaden im Gewand des Neubarock.

Ironischerweise war es ausgerechnet Ludwig Ruff, Hitlers Lieblingsarchitekt und Schöpfer der Kongresshalle, der in den folgenden Jahren die wohl heimeligsten Eigenheime für die Kunden der „Haus und Garten“ entwarf. Aus seiner Feder stammen das Haus des Gartenbaubetriebes Möhl & Schnizlein (Nr. 14, erbaut 1911), die Doppelvilla des Magistratsrates Johannes Merkel (Nr. 16/16a, 1913), die Landhäuser des kaiserlich-russischen Vizekonsuls Walter von Praun und des Paul Hiltermann (Nr. 24 und 28, beide von 1910), der als Arzt an der benachbarten Maximilians-Augenklinik wirkte. Die Fabrikanten Johann Fischer und Karl Ellenberger (Nr. 28 und 58, beide erbaut 1909) wandten sich indes mit dem Entwurf ihres neuen Zuhauses an Jakob Schmeißner, den Vater des späteren Baureferenten Heinz Schmeißner.

Idyllische Gärten um gemütliche Heime

Wie für die Bauten Ruffs und Schmeißners dieser Zeit typisch, vereinten die Landhäuser malerische, aus der Funktion der Innenräume abgeleitete Kubaturen mit absichtlich vereinfachten und vergröberten Elementen des Barock und des Reformstils. Außenansicht und Innengestaltung atmeten den Geist einer neuen Häuslichkeit, die die wohltuende Stimmung und den Gemütlichkeitsfaktor des eigenen Zuhauses in den Vordergrund stellte und im krassen Gegensatz stand zur Kühle der schlossartigen Unternehmerpaläste ihrer Zeit. Als Abrundung und Rahmen gehörten freilich idyllische Gärten, die mittlerweile leider teils Opfer von Nachverdichtung und Parkraumnot geworden sind, dazu.

Nun zum Ist-Zustand. Da gibt es gute und schlechte Nachrichten. Zuerst die guten: Die Villen Möhl-Schnizlein, Baumer, Merkel, Hiltermann und Ellenberger sind allesamt wunderbar erhalten und werden von ihren Eigentümern offensichtlich liebevoll gehegt und gepflegt. Haus Baumer dient heute als Dienststelle der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost. Die schlechte Nachricht: Betrachtet man heutzutage die Villen Fischer und Von Praun, muss man schon arg viel Fantasie aufbringen, um die malerischen Bauten von einst zu erkennen. Und noch mehr Fantasie braucht es, um zu verstehen, wie es zu den entstellenden Umbauten und Modernisierungen kommen konnte, die diese Meisterwerke Nürnberger Baukultur ruiniert haben.

Kunst auch in der Zukunft?

Am Ende bleibt die Hoffnung, dass uns die Zukunft wieder mehr Baufirmen wie die längst verschwundene „Haus und Garten“ beschert. Nicht dass alle Welt nun wieder im Reformstil und im Neubarock bauen sollte. Doch wenn man sich manch weiß-anthrazitfarbene Wärmedämmschuhschachtel mit Schottergartenwüste ansieht, da kommt sie doch auf, die Sehnsucht, dass sich die Kunst und das schöne Heim wieder miteinander verbinden mögen.

Liebe Leser, haben Sie auch noch alte Fotos von Ansichten aus der Region? Dann schicken Sie sie uns bitte zu. Wir machen ein aktuelles Foto und erzählen die Geschichte dazu. Per Post: Nürnberger Zeitung, Marienstraße 9, 90402 Nürnberg; per E-Mail: nz-themen@pressenetz.de.

Noch mehr Artikel des Projekts „Nürnberg – Stadtbild im Wandel“ finden Sie im Internet unter www.nuernberg-und-so.de/thema/stadtbild-im-wandel oder www.facebook.com/nuernberg.stadtbildimwandel.

Keine Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.

0/1000 Zeichen