Du Schandfleck!

Die Kunst der Beleidigung: Schon die alten Römer übten sich darin

12.08.2021, 12:17 Uhr

Wer sich an die Debatten der 70er Jahre erinnert, der schwärmt noch heute von den Philippika, die Franz Josef Strauß und Herbert Wehner auf den politischen Gegner losgelassen hatten. Die Kunst, den Kontrahenten mit Pfiff und Verve fertigzumachen, scheint heute verloren gegangen.

Wer nun glaubt, der seinerzeitige Umgang in Bonn wäre fast schon justitiabel, sollte seinen Blick auf das römische Imperium lenken. Dort pflegten die Römer die hohe Kunst des Abservierens in der Poesie wie in der Politik. Kein Vergleich natürlich zu so aktuellen Phänomenen wie Shitstorm und Hassrede in all ihrer geballten Hässlichkeit.

Wie macht man seinen Gegner rund? An Beschimpfungen aus dem Kloakenlatein fehlt es freilich nicht, das belegen schon Graffiti aus Pompeji. Auch die unterstellte Herkunft des Gegners aus dem Ausland wie etwa aus Karthago oder Gallien ist ein probates Mittel – ein Kniff, den in unseren Tagen Donald Trump an Barack Obama anwandte. Doch am wirksamsten ist es, garstige Geschichten über den anderen zu kolportieren. Denn von der Geschichte lässt sich auf den Charakter des Bloßgestellten schließen.

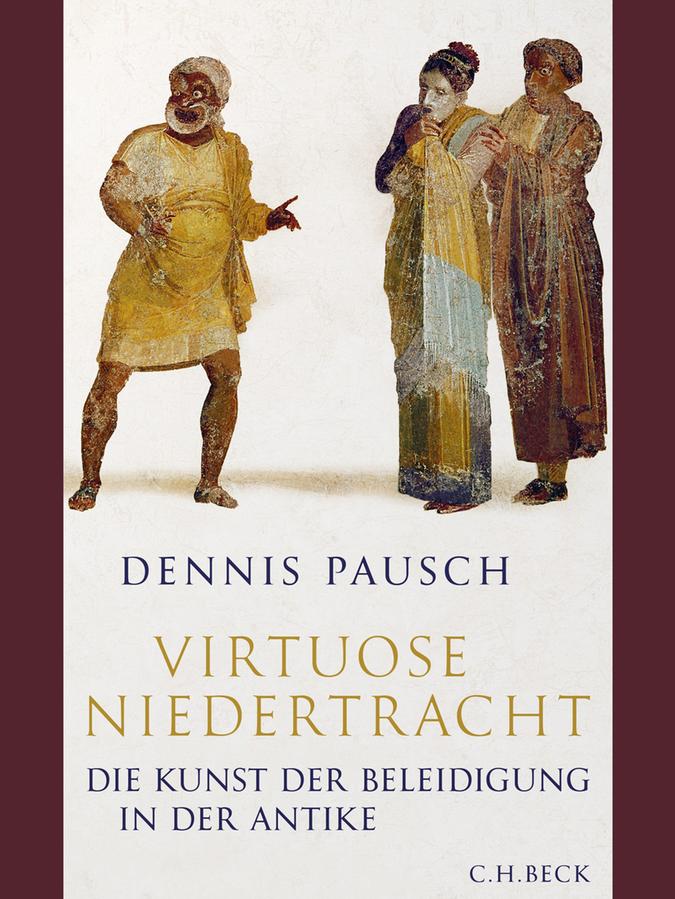

Der Dresdner Altphilologe Dennis Pausch liefert in seiner Studie "Virtuose Niedertracht" die saftigsten Sottisen und Widerworte aus dem römischen Senat. Im lateinischen Original wie in deftiger Übersetzung. Wie aber gelangten diese Invektiven an die Öffentlichkeit und wie wurden sie überliefert? Kannten die Römer schon Stenographen?

Natürlich hatten rhetorische Schlachtrösser wie Cicero ihre Reden nicht aus dem Bauch heraus improvisiert, sondern schriftlich vorbereitet und eingeübt. Hatte die Attacke Erfolg, so schrieben sie die Anwürfe nochmal nieder, schmückten sie aus, und brachten sie in Umlauf.

Etwa diese: "Du schwarzes Nichts, du Stück Kot, du Schandfleck. Die Familie deines Vaters hast du vergessen, an die deiner Mutter kannst du dich kaum erinnern! Was auch immer es ist, du hast etwas Schwächliches, Niedriges, Heruntergekommenes, Schmutziges, das noch unter dem Niveau eines Marktschreiers aus Mailand, der dein Großvater war, liegt" (Cicero gegen Piso).

So manche Attacken erlangten gar die höheren Weihen. Sie galten in Akademien als Lehrbeispiele, wie man es richtig anpackt. Rhetoriklehrer und ihre Eleven stellten sogar historische Wortgefechte nach und improvisierten darüber.

Wie reagierten die Gescholtenen? Sie schlugen zurück, was im günstigsten Falle für einen vergnüglichen Nachmittag im Senat sorgte. Oder sie hüllten sich in Schweigen, in der Hoffnung, die Attacke würde verhallen. Marcus Antonius indes sorgte für definitive Abhilfe: Ciceros Kopf und Hände zierten zur Abschreckung die Rednertribüne des Forums.

Am besten tot

Mancher widerborstige Poet wurde ans Ende der Welt verbannt, seine Schriften den Flammen überantwortet. So wissen wir nur aus wörtlichen Zitaten anderer Literaten und Historiker von diversen allzu frechen Worten. Auf Nummer Sicher ging das Schandmaul, wenn sein Opfer bereits im Orkus weilte.

Kaum hatte Kaiser Claudius nach Genuss eines fatalen Pilzes die Augen für immer geschlossen, da widmete ihm Seneca einen infernalischen Nekrolog. "Weh mir, ich glaube, ich habe mich beschissen", dichtet Seneca dem Claudius als letzte Worte an. Wie es die Sitte will, werden tote Kaiser in den Himmel gejubelt. Im Olymp hingegen wissen die Götter von keinem Claudius. Jupiter zieht Herkules zu Rate, der gegen mannigfache Ungeheuer zu kämpfen hatte. Der erkennt in dem Kaiser – der tatsächlich von spastischen Zuckungen geplagt war – nur ein weiteres Scheusal. Schließlich muss der wettfreudige Claudius in der Unterwelt Würfel in einen Würfelbecher ohne Boden füllen.

Unfeine Praktiken

Nicht nur Politiker, auch Literaten überschütteten einander mit Komplimenten. Allen voran Catull, der seinen Kollegen Furius und Aurelius Praktiken androht, die wir an dieser Stelle nicht wiederholen wollen. Auch ein Horaz teilte aus, von Plautus und Petronius Arbiter ("Satyricon") ganz zu schweigen. Der Humor der römischen Komödie war ein durchaus grobschlächtiger, was so gar nicht zu unserer Vorstellung von antiker Größe passen will.

Eine reiche Blütenlese also. Einen weiteren Reiz entfaltet das Büchlein, wenn man spekuliert, wie unsere Nachfahren in zweitausend Jahren über unsere Kunst der Beleidigung urteilen mögen. Was das Internet derzeit an Ozeanen hysterischer Beschimpfungen hergibt, übertrifft die Cloaca maxima romana ja bei weitem. Nur nicht an Raffinesse.

1 Kommentar

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.

0/1000 Zeichen