FDR, JFK und Co.

Gauner, Schauspieler, Lichtgestalten: Das sind die Präsidenten der USA

19 Bilder, Text von ppr und vnp

Nordbayerische Nachrichten Forchheim-Ebermannstadt

Gauner, Schauspieler, Lichtgestalten: Die Präsidenten der USA

Am 30. April 1789 trat ein ehemaliger Landvermesser aus Virginia namens George Washington sein Amt als erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika an. Zuvor hatte er die amerikanischen Kolonien als Kommandeur der Kontinentalarmee von 1775 bis 1783 in die Unabhängigkeit geführt, das Mutterland Großbritannien war geschlagen. Auf den Vater der Nation folgten bislang 45 weitere Männer an der Spitze des Staates (okay, eigentlich nur 44, denn Grover Cleveland durfte nach 1889 mit einer Unterbrechung nochmal ran). Nicht jedem gelang es, dem Amt seinen Stempel aufzudrücken - während andere wahrlich Weltbewegendes schafften. Eine wertende Chronik. © colourbox.de

Die Monumente

Vier historisch bedeutende Präsidenten sind am Mount Rushmore National Memorial in South Dakota in Stein gehauen: Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln (v.l.n.r.). Jefferson, Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung und dritter US-Präsident, regierte das Land 1801 bis 1809. Lincoln, die Nummer 16, setzte in der Verfassung die Abschaffung der Sklaverei durch - teuer erkauft mit dem amerikanischen Bürgerkrieg (1861 -1865) und tragisch vollendet mit seinem Tod: Er starb am Morgen des 15. Aprils 1865, nachdem ihm am Abend zuvor der Schauspieler und radikale Südstaaten-Anhänger John Wilkes Booth eine Kugel in den Kopf schoss. Theodore Roosevelt betrat 36 Jahre später als 26. Präsident das Weiße Haus. Vom Volke gerne "Teddy" genannt, gilt der Friedensnobelpreisträger (für seine Vermittlung im Russisch-Japanischen Krieg) nicht nur als erster "moderner" Präsident der Vereinigten Staaten: Er ist auch Namenspatron des Teddybären, weil der passionierte Jäger der Legende nach einem kleinen Bären Pardon gewährte und ihn laufen ließ. Soweit die Legende - und ein legendärer Segen für alle Plüschfigurenhersteller. © dpa

Die Wegbereiter

Die Außenpolitik der Vereinigten Staaten bleib rund 130 Jahre lang im Wesentlichen auf den eigenen Kontinent beschränkt. Ungewöhnliche Gestalten bewohnten in dieser Zeit das Weiße Haus: Martin Van Buren war von 1837 - 1841 der erste Präsident, der als US-amerikanischer Staatsbürger geboren wurde, seine Muttersprache war allerdings Niederländisch. Sein Nachfolger William H. Harrison sprach zwar Englisch, doch offenbar zu gern: Seine Antrittsrede dauerte satte zwei Stunden (bisher die längste). Er hielt sie bei Wind und Regen auf den Stufen des Kapitols - woraufhin er sich eine Lungenentzündung holte, an der er nach einem Monat Präsidentschaft (bisher die kürzeste) starb. Ulysses S. Grant wurde 1869 vor allem zum 18. Präsidenten gewählt, weil er als Oberbefehlshaber der Nordstaaten als (Bürger-)Kriegsheld galt. Dass er auch schwerer Alkoholiker war, störte die wenigsten. Der Aufstieg zur globalen politischen Supermacht begann für die USA mit Präsident Woodrow Wilsons Eintritt in den Ersten Weltkrieg im April 1917. Es sollte jedoch noch 23 Jahre dauern bis die Vereinigten Staaten die Rolle des Weltpolizisten auch wirklich annahmen. © REUTERS/Rick Wilking

Die Ikone: Franklin Delano Roosevelt (1933 - 1945)

Er war der richtige Mann zur richtigen Zeit: Unter Historikern und Politikwissenschaftlern gilt "FDR" als der bedeutendste amerikanische Präsident des 20. Jahrhunderts. Obwohl seine Regierung beinahe diktatorische Ausmaße annahm (sage und schreibe vier Amtszeiten) und der Demokrat mit dem "New Deal" radikale innenpolitische Reformen auf den Weg brachte, die man mitunter sozialistisch nennen könnte, wird Roosevelt bis heute als einer der größten US-Politiker, wenn nicht der größte, verehrt. Was mit dem Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg im Dezember 1941 anlief, hatte die Welt ja auch wirklich noch nie gesehen: die größte Militärmaschinerie der Geschichte mit schier endlosen Produktionskapazitäten startete ihre Detroit-Motoren. Ein amerikanischer Krieg. Die faschistischen Diktaturen in Europa und Japan brachen unter diesem Gewicht komplett zusammen. Auf der Konferenz von Jalta (siehe Bild) Anfang Februar 1945 war der seit seinen Vierzigern gelähmte, an den Rollstuhl gefesselte FDR (Mitte) zwar der nunmehr mächtigste Mensch der Welt, aber schon vom Tod gezeichnet. Sein nahendes Ende vor Augen, verhandelte er mit Stalin (rechts) und Chruchill (links) die Nachkriegsordnung - kettenrauchend und nur noch vom eigenen Willen aufrecht gehalten, weiter zu gestalten. Wenige Wochen später starb Roosevelt, der unerschütterliche Optimist, mit 63 Jahren an einer Hirnblutung. Da befand er sich in seiner vierten Amtszeit - ein Umstand, der erst 1951 gesetzlich geregelt wurde: Von da an galt für US-Präsidenten die Beschränkung auf zwei Amtszeiten. © Archivbild (dpa)

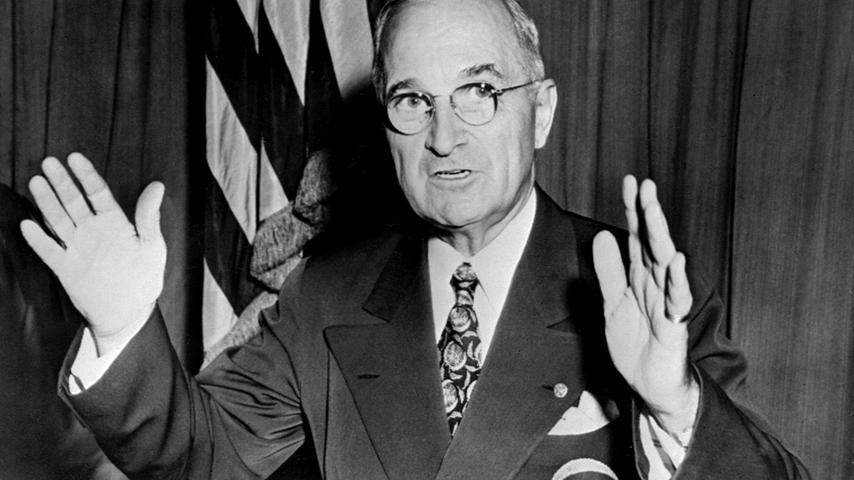

Der Landwirt: Harry S. Truman (1945 - 1953)

Das "S" ist keine Abkürzung. Trumans Eltern konnten sich einfach nicht einigen, ob Klein-Harry nun Shipp oder Solomon als zweiten Vornamen bekommen sollte. Also beließen sie es einfach bei "S". Weil das recht eigentümlich war, setzte sich Truman später selbst einen Punkt dahinter. Eigentümlich ist es auch, dass Harry S. Truman überhaupt Präsident wurde. Und, dass ein in größeren Geschäften mäßig erfolgreicher Farmer aus dem ländlichen Missouri dereinst die Macht über die schrecklichste Waffe der Menschheitsgeschichte haben würde. Auf Trumans Befehl hin löschten zwei Atombomben binnen Sekunden mehr als 100.000 Leben aus. Japan kapitulierte, der Zweite Weltkrieg war zu Ende. Da war der einstige Vize von Roosevelt erst wenige Monate im Amt. Mit dessen Tod übernahm Truman wahrlich gewaltige Aufgaben - galt es doch nicht nur, den größten und grausamsten aller Kriege zu beenden, sondern vielmehr eine tief erschütterte Welt neu zu ordnen. Dabei musste selbige sich auf einen neuen, Kalten Krieg gegen die Sowjetunion einstellen, der 1950 in Korea erstmals heiß wurde. Der (wirtschaftliche) Wiederaufbau Europas mit Hilfe des Marshall-Plans geriet zur Erfolgsgeschichte Trumans. Innenpolitisch stieß er einige große Reformen an, darunter auch solche, die zur Gleichstellung der Afro-Amerikaner beitrugen. Oft scheitert er mit seinen Plänen aber im beziehungsweise am Kongress. Der fanatischen Hexenjagd auf vermeintliche inländische Kommunisten unter Senator Joe McCarthy schaute ein müder Truman dann nur noch zu - und trat 1952 nicht wieder zur Wahl an (was möglich gewesen wäre, da er erst sechs Jahre im Amt war). Obwohl Truman Großes leistete, ist aus ihm kein großer Präsident geworden, weil er - trotz hehrer Bemühungen - nie einen großen Präsidenten ausstrahlte: Er war ein jämmerlicher Redner, der seine Visionen einfach nicht gut verkaufen konnte. Zeitlebens und bis in die jüngere Vergangenheit blieb er unbeliebt. Eben ein eigentümlicher Farmer aus Kansas City. © afp

Der Kriegsheld: Dwight David Eisenhower (1953 - 1961)

Amerikaner wählen nach vier beziehungsweise acht Jahren gerne Gegensätzliches. Oder zumindest das, was sie dafür halten. Dementsprechend durfte nach dem ungeliebt-unscheinbaren Truman der Kriegsheld Dwight D. Eisenhower, genannt "Ike", ran. Reputation hatte er als ehemaliger Oberbefehlshaber der alliiertern Truppen in Europa und erster Nato-Chef genug, mit entsprechend harter Hand sollte er die globale Herausforderung gegen die UdSSR, nunmehr auch Atommacht, annehmen. Der Republikaner erwies sich jedoch nicht als Hardliner. Seine Strategie der "Massiven Vergeltung" machte aus Nuklearwaffen fortan ein ausschließlich politisches Instrument: Allein die Drohung, auf Aggression mit einem massiven Atomschlag zu antworten, sollte genügen, um den Frieden zu wahren. Der tatsächliche militärische Einsatz von Kernwaffen blieb dabei eine Horror-Hypothese vom Ende der Menschheit. Gleichzeitig suchte Eisenhower auf diplomatischem Weg eine Annäherung zum Kreml und setzte in der internationalen Politik auf Entspannung. Im Inneren gelang es ihm, der verleumderischen Kommunistenjagd von Senator Joseph McCarthy schrittweise Einhalt zu gebieten. Doch die brodelnden Rassenkonflikte, vor allem im Süden der USA, vermochte er nicht zu lösen. Dennoch war er mit dem simplen Motto "I Like Ike" bei den Wahlen erfolgreich. In seiner Abschiedsrede 1961, nach zwei Amtszeiten als ungebrochen populärer Staatschef, warnte er die Bevölkerung vor der aufkommenden Gefahr des "militärisch-industriellen Komplexes" - also der unheilvollen Allianz zwischen Politik, Militär und Rüstungsindustrie. Eisenhower nahm damit eine Entwicklung in der US-Außenpolitik vorweg, die bis heute scharf in der Kritik steht: Krieg als profitables Geschäftsmodell. © afp

Der Elitäre: John Fitzgerald Kennedy

Warum ist Kennedy der Superstar unter den Präsidenten der USA? Warum gibt es keinen anderen unter seinen bislang 43 Kollegen, um den sich so viele Mythen und Legenden ranken? Es liegt an seinem Tod, dem ersten medialen Tod in der US-Geschichte. Das Attentat auf "JFK" hat sich ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingebrannt, weil es (bewegte) Bilder davon gibt. Seine politischen Errungenschaften, sein Charisma, seine vermeintliche Jugendlichkeit, seine rhetorische Meisterschaft, sein Glamour - all das rückt noch viel heller in den Vordergrund, sobald jener kurze 8-mm-Farbfilm läuft, gedreht in Dallas, Texas, am 22. November 1963. Dass der Demokrat Kennedy, Spitzname "Jack", durch und durch ein Kalter Krieger war? Geschenkt. Dass es nicht er, sondern hauptsächlich Kreml-Chef Chruschtschow war, der für den friedlichen Ausgang der Kuba-Krise 1962 sorgte? Geschönt. Dass er die amerikanische Militärpräsenz in Vietnam intensiv ausbaute? Geheim. Und, dass er zwar mit 44 Jahren vergleichsweise jung war, als er 1961 sein Amt antrat, aber unter unzähligen Altherren-Gebrechen litt? Getürkt. Kennedy betrachtete sich und sein Kabinett als absolute Elite des Landes, als die "Besten und Schlausten", die je Amerikas Geschicke lenken durften. Alles, was nicht in diese Legende passte (inklusive peinlicher Frauengeschichten), wurde unterdrückt. Und bis heute existiert nur ein verklärender, romantisierender Blick auf den 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja, er war ein Reformer, ein Progressiver, ein Visionär, ein Berliner. Aber halt immer nur so weit, wie es sein knallhartes politisches Kalkül zuließ. Was gewesen wäre, wenn diese eine Kugel, die ihm den Schädel zerfetzte, nicht getroffen hätte - ob man dann einen nüchternen Blick auf seine Präsidentschaft werfen würde? Ob es den Vietnamkrieg dann nicht gegeben hätte? Ob er gar den Ost-West-Konflikt beendet hätte? Diese Fragen bleiben, wie seine Ermordung, unbeantwortet - und voller Ungereimtheiten. © dpa

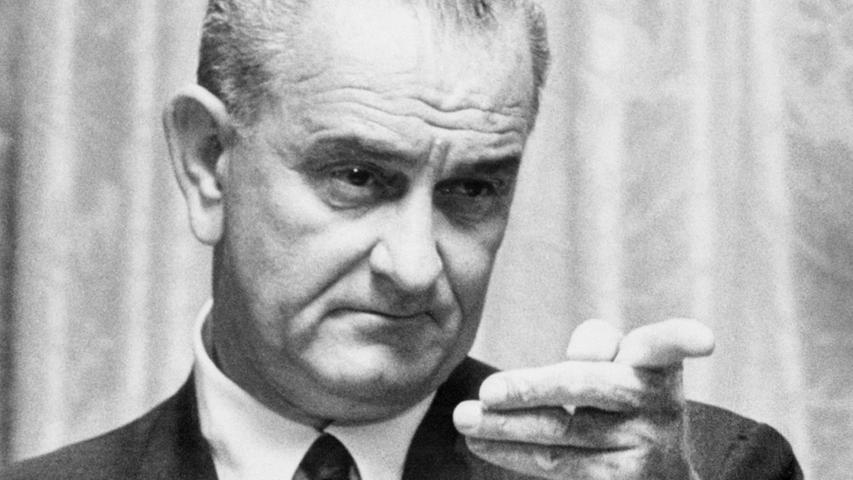

Der Tragische: Lyndon Baines Johnson (1963 - 1969)

Selbst Nixon ist beliebter. Das zeigen bis heute Umfragen in den USA. Der Name Lyndon B. Johnson fällt immer in einem Atemzug mit dem (bis zum 11. September 2001) wohl größten Trauma der Vereingten Staaten: Vietnam. Der 36. Präsident galt und gilt als machtbesessener, manipulativer Kriegstreiber, ein Texaner, der für all das steht, was die Studentenbewegungen Ende der 1960er ablehnten: Krieg statt Frieden, Reaktionismus statt Flower-Power. Doch ähnlich wie bei seinem Vorgänger, dessen Amt er als Vize nach dem Attentat von Dallas übernahm, ist das öffentliche Bild Johnsons geprägt von Halbwahrheiten, Polemik und Legende. Eigentlich ist seine Geschichte eine Tragödie. Angetreten, um aus den USA eine "Great Society" zu machen, in der jeder Mensch gleich behandelt wird, wollte Johnson Kennedys innenpolitische Reformen fortführen. Und diesbezüglich schaffte er Gewaltiges: Mit dem Civil Rights Act brachte er das bundesweite Wahlrecht für Afro-Amerikaner durch den Kongress und stellte nebenbei auch Mann und Frau gesetzlich gleich. Johnson war ein genialer Politiker, wenn es darum ging, Mehrheiten im Parlament zu gewinnen. Es gelang ihm eine Flut von Gesetzen, die den schwachen Sozialstaat stärkten und soziale Gerechtigkeit beförderten, enegerisch durch den Kongress zu boxen. Außenpolitisch setzte er auf Entspannung sowie auf die Begrenzung und Kontrolle von Atomwaffen. Diese Kontrolle verlor er aber alsbald über das Militär - hinsichtlich des von ihm verhassten Militär-Engagements in Südostasien: Er ließ den Vietnamkrieg immer weiter eskalieren, auf mangelnde Erfolge reagierte er ratlos mit massiven Bombenteppichen, ließ die Militärs gewähren. Die Soldaten auf beiden Seiten brutalisierten sich, die Medien berichteten schonungslos über bestialische Akte gegen Zivilisten und vermeintliche Vietcong. Man müsse eben das "Dorf niederbrennen, um es zu retten", lautete der Wahlspruch eines US-Kommandaten. Johnson versank im "Sumpf von Vietnam", der Krieg ruinierte seinen Ruf. Völlig desillusioniert und vom eigenen Volk verachtet, verzichtete er 1968 auf eine erneute Kandidatur. Zusammen mit seiner Frau Ladybird verbrachte er seinen Lebensabend auf seiner Ranch in Texas. Im Januar 1973 unterzeichneten Diplomaten den Pariser Vetrag, der die direkte Verwicklung der USA in den Vietnam-Konflikt beendete. Wenige Tage zuvor war Johnson gestorben. © afp

Der Übermächtige: Richard Milhous Nixon (1969 - 1974)

"I'm not a crook", verkündete Richard Nixon im November 1973 auf einer Pressekonferenz. Er sei kein "Gauner". Damit verteidigte er sich gegen die Vorwürfe der anwesenden Journalisten, er sei viel tiefer in den Watergate-Skandal verstrickt als bislang angenommen. Dieser letztlich verlogene Satz ist alles, was von der Präsidenschaft des Richard Milhous Nixon (links im Bild mit seinem wichtigsten Berater Henry Kissinger) ürbig blieb. Der Quäker aus Kalifornien ist der geborene Machtpolitiker: hochintelligent, ehrgeizig, überall der Klassenbeste und mit dem Willen, Dinge zu gestalten. Er passt sich den Gegebenheiten an, wo er muss, gibt sich mal ultrakonservativ, mal liberal - aber selten präsidial. Denn Nixon hat einen Minderwertigkeitskomplex, dem der Republikaner nie Herr wird und der sich spätestens im Wahlkampf 1960 nach der schmachvollen Niederlage in der TV-Debatte gegen Kennedy öffentlich offenbart: Nixons Äußeres, seine Mimik und Gestik sind alles andere elegant. Er ähnelt mehr einem griesgrämigen Chef-Buchhalter, der selten ans Tageslicht kommt. Dieser Umstand führt dazu, dass Nixon, je mächtiger er wird, unter zunehmendem politischen Verfolgungswahn leidet. Er sieht sich überall von Feinden umzingelt - Studenten, Demokraten, Hollywoodstars, sogar in der eigenen Regierung wittert er Verrat in jeder Ecke. Folglich verschanzt er sich im Oval Office, erlangt eine nie dagewesene Machtfülle und regiert fortan wie ein moderner Imperator am Rande oder jenseits der Legalität: Ohne Zustimmung des Kongresses weitet er den Vietnamkrieg auf Kambodscha aus, seine mutmaßlichen "Feinde" lässt er staatlich überwachen. Als schließlich unter Anleitung von engsten Beratern (und wahrscheinlich wusste Nixon davon) der Einbruch ins Hauptquartier der Demokratischen Partei im Washingtoner Watergate-Hotel begangen ist und die Sache dank hintergründiger Presseberichterstattung für immer mehr Empörung sorgt, kann Nixon nichts mehr halten. Am 8. August 1974 gibt er seinen Rücktritt bekannt - bislang einzigartig in der US-Geschichte. Die Annäherung an China ist vergessen, die Beendigung des Krieges in Südostasien wie seine generell geschickte Entspannungspolitik im Ost-West-Konflikt ebenso. Auch seine unerhört drastischen Staatseingriffe zum Ankurbeln der Konjunktur verblassen, obwohl sie sehr erfolgreich sind. Nicht einmal die Mondlandung zu Beginn seiner Präsidentschaft rechnen ihm Zeitgenossen noch positiv an. Der Übermächtige, er fällt tief. © AFP

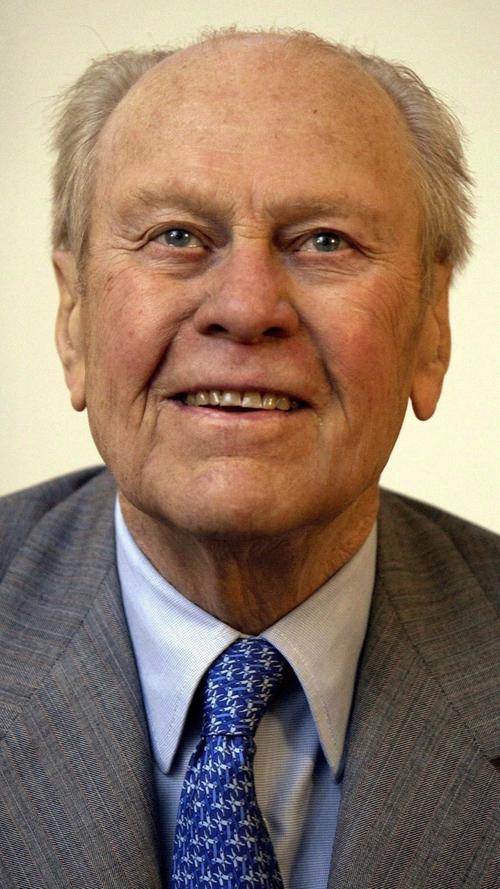

Der Platzhalter: Gerald Rudolph Ford Junior (1974 - 1977)

Wer Nixon nachfolgen sollte? Eine heikle Frage, denn sein Vize-Präsident Spiro Agnew war 1973 schon zurückgetreten. Wegen einer Korruptions-Affäre. Also nominierte Nixon damals seinen Parteigenossen und Fraktionsvorsitzenden der Republikaner Gerald Ford. So hatte dieser, als er nach Nixons Rücktritt ins Amt kam, keinerlei Legitimation vom Volk. Mit diesem Makel und der Entscheidung, seinem verhassten Vorgänger eine Blanko-Begnadigung auszusprechen, blieb Ford ein Platzhalter im Weißen Haus. Innenpolitisch kämpfte er glücklos gegen die Inflation an, außenpolitisch sorgte er zumindest für den kompletten Rückzug aller US-Soldaten aus Vietnam - wobei es sich mehr um eine Flucht und damit eine große Schmach handelte. Das Ansehen, das die USA (und das Präsidentenamt als solches) wegen Vietnam und Watergate verloren hatten, konnte der konturlose Ford nicht wiederherstellen. Er selbst wusste es am besten: "Ich bin nur ein Ford, kein Lincoln", meinte er in Anspielung auf uramerikanische Automarken und einen der größten Präsidenten überhaupt. Seine Wiederwahl 1976 scheiterte - jedoch verlor er erstaunlicherweise nur knapp gegen den Demokraten Jimmy Carter. © dpa

Der Unglückliche: James Earl Carter Junior (1977 - 1981)

Carter wollte Frieden bringen. Was könnte ein vermeintlich "einfacher" Erdnussfarmer aus dem Süden schon Übles tun? Denn den versuchte "Jimmy" stets zu verkörpern - einen nahbaren Kumpel aus dem Volk, einen Versöhner, moralisch integer, tief verwurzelt im traditionellen Werte- und Glaubenssystem der USA. Mehr Ehrenamtler denn Staatenlenker wollte er sein, also die Antithese zu Johnson und Nixon. Tatsächlich schaffte er es als Vermittler 1978 ein Friedensabkommen zwischen Isreal und Ägypten auf den Weg zu bringen. Es war der außenpolitische Höhepunkt von Carters Präsidentschaft (siehe Bild). Aber dann begannen schon die Probleme: Ende 1979 marschierte die UdSSR in Afghanistan ein, was Entspannungspolitik vorläufig unmöglich machte. Kurz darauf nahmen militante Anhänger des Mullahs Chomeini im Zuge der Islamischen Revolution im Iran 60 Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln. Eine vom Weißen Haus angeordnete Befreiungsaktion scheiterte katastrophal, Carters Wahlniederlage 1980 war vorherbestimmt. Die Realität machte "Jimmy" letztlich einen Strich durch die idealistische Rechnung - und der 39. US-Präsident blieb ein unglücklich Gescheiterter. © dpa

Der Darsteller: Ronald Wilson Reagan (1981 - 1989)

49 Wahlmännerstimmen für Präsident Carter. 489 Wahlmännerstimmen für Ronald Reagan. Ein Erdrutschsieg. Der "Große Kommunikator" hatte gewonnen. Mehr noch: Es gelang ihm - als erster Präsident, der seit Eisenhower wieder zwei volle Amtszeiten durchhielt - das Selbstverständnis der USA als "God's own country" und das Bild Amerikas als die Supermacht auf Erden aufzupolieren. Mit ihm an der Spitze schienen Nixon und Konsorten ein für allemal in die Vergangenheit verbannt. Dabei war Reagan eigentlich mehr Darsteller eines Präsidenten, denn de facto die oberste Verwaltungskraft seines Landes: Er regierte wie ein Senior-Vorstandsvorsitzender über einen Weltkonzern namens USA, hielt sich aus dem Polit-Alltag und Gesetzgebungsprozess heraus und wollte knapp formulierte Ergebnisse vorgelegt bekommen, über die er dann nur noch eine endgültige Entscheidung zu fällen hatte. Sein Auftreten und seine einnehmende Art strahlten über alles hinweg - von Steuersenkungen und Privatisierungswellen, die für mehr Ungleichheit sorgten, über rasant steigende Militäretats und unfassbare Haushaltsdefizite sowie die Aushöhlung des ohnehin schwachen Sozialstaats: Reagan und seiner Wirtschaftspolitik ("Reaganomics") konnte man alles verzeihen - mussten sich ja erst spätere Generationen mit den desaströsen Folgen quälen. Selbst die Iran-Contra-Affäre prallte an Reagan beinahe unbeschadet ab: Geld aus geheimen Waffenlieferungen an den Iran für einen rechten Staatsstreich in Nicaragua zu benutzen? Der einstige Film- und Fernsehschauspieler verkaufte es der US-Bevölkerung mit onkelhafter Unschuldsmine. Auch eine "konservative Revolution", die es so nie gab und höchstens mit säbelrasselnden Reden über die UdSSR als "Reich des Bösen" artikuliert wurde. Der im Innern bröckelnden Sowjetunion versetzte der dogmatische Anti-Kommunist mit einem neuen Wettrüsten den Todesstoß von außen. Die Linken und Linksliberalen verachten Ronald Reagan bis heute so sehr wie er von Republikanern und Konservativen vergöttert wird. Irgendwo dazwischen findet sich vielleicht der Mensch Ronald Reagan. Ein großer US-Präsident zweifellos - aber vor allem von der Statur her. © DON RYPKA/AFP

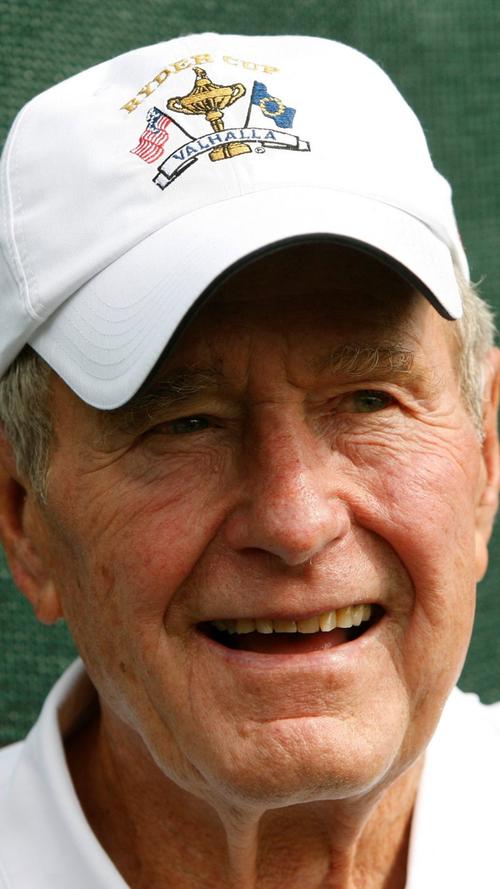

Der Farblose: George Herbert Walker Bush (1989 - 1993)

Bush verdankte die Wahl maßgeblich seinem einstigen Chef: Der Glanz von Ronald Reagan strahlte sogar auf seinen farblosen Vize ab. Denn der war kein charismatischer selfmade-man, sondern gehörte als Sohn einer traditionellen Politiker-/Unternehmer-Familie zur amerikanischen Aristokratie. Er war kein visionärer Macher und kein großer Redner, sondern ein abwägender Verhandler, der für die radikale antikommunistische Ideologie Reagans nie viel übrig hatte. Als Bush schließlich selbst Präsident wurde, brachte er als Ex-Unternehmer, Ex-UN-Botschafter und Ex-CIA-Direktor so viel außenpolitischen Sachverstand mit, wie nur wenige seiner Vorgänger. Prinzipientreue war für Bush eher ein Hindernis, weshalb der sonst auf Kompromiss und Diplomatie bedachte Realpolitiker auch nicht davor zurückschreckte, im Wahlkampf 1988 mit ultranationalistischen Slogans und schmutzigen Wahlwerbespots gegen seinen handzahmen demokratischen Gegenkandidaten (Michael Dukakis) zu schießen. Aber einmal im Oval Office angekommen, galt es, auf ein weltgeschichtliches Großereignis nach dem anderen zu reagieren: Revolutionen, Mauerfall, Ende des Kalten Krieges, Zusammenbruch der Sowjetunion, das vermeintliche "Ende der Geschichte" - und die USA als letzte verbliebene Supermacht außer Konkurrenz. Die neue Situation zu stemmen, erwies sich für Bush als ein Leichtes, war er doch ein gewiefter Verwalter. Aber um diese "neue Weltordnung" mit Leben und Sinn zu füllen, verlangte es nach mehr. Es dürstete die Menschen, insbesondere in Europa, nach Visionen - nach einem Zukunftsgestalter. Und der war Bush sicher nicht. Als außenpolitischer Erfolg wurde zwar der US-geführte UN-Militäreinsatz gegen den Irak im Zweiten Golfkrieg gewertet, doch darauf kam es im Inland nicht an: Steigende Arbeitslosigkeit und ein astronomisches großes Haushaltsdefizit (Reagans Erbe) wusste Bush nicht wirksam zu bekämpfen. Und als er dann auch noch sein größtes Wahlkampfversprechen ("Lest es von meinen Lippen: Keine neuen Steuern!") brach, war die Ära Bush auch schon wieder vorüber. Vorläufig. © REUTERS/Shaun Best

Der Menschliche: William Jefferson Clinton (1993 - 2001)

Sein Motto: "It's the economy, stupid!" - Es ist die Wirtschaft, Dummkopf! Wahlen gewinnt man im Amerika (vor allem nach dem Kalten Krieg) nämlich nicht mit Außenpolitik. Jobs schaffen, Löhne erhöhen, Konjunktur ankurbeln - das ist das Erfolgsrezept. Und der Menschenfänger Bill Clinton verfeinerte es brillant. Der empathische Südstaatler aus der bezeichnenden Kleinstadt Hope in Arkanas, aufgewachsen in einfachsten Verhältnissen, gab dem Präsidentenamt wieder ein junges, tatkräftiges Gesicht - und seinen Wählern selbstredend die nötige Hoffnung auf beruflich-sozialen Aufstieg. Den Eigenen hatte sich der Tausendsassa ja auch unerbittlich hart erkämpfen müssen und wurde für die Demokraten in seinem Heimatstaat mit 32 Jahren jüngster Gouverneur der US-Geschichte. Dort betrieb er schon als Sprecher der "New Democrats" eine unternehmerfreundliche Politik. Zusammen mit seiner emanzipierten Frau (und Ex-Kommilitonin) Hillary Rodham verkörperten die Clintons dann im Weißen Haus das postmoderne Amerika der 1990er. Innenpolitische Reformen gelangen nicht immer (das Scheitern einer allgemeinen Krankenversicherung gehörte zu den schmerzhaftesten Niederlagen), doch die Staatsverschuldung bekämpfte Clinton so erfolgreich, dass ihm die Wiederwahl 1996 recht deutlich gelang. Außenpolitisch hielt es Clinton wie im Innern: Ihm ging es vor allem um wirtschaftliche Kooperationen, Freihandel - und militärische Zurückhaltung. Dem Völkermord in Ruanda schauten die USA deshalb tatenlos zu, im Kosovokrieg griffen sie verspätet ein. Im Nahen Osten setzte er bei Jimmy Carter an und konzentrierte sich auf Vermittlung. Tatsächlich gelangen ihm hierbei erstaunliche Erfolge (wie das Oslo-Abkommen zwischen Israel und der PLO und der israelisch-jordanischen Friedensvertrag). Leider erwiesen sich diese Einigungen als kurzlebig bis illusorisch. Und gerade in der Palästina-Frage zerbrach die Hoffnung auf Frieden im Jahr 2000 wieder komplett. Da war Clinton allerdings schon arg zum Gespött der Leute geworden: Unaufrichtigkeit - man warf sie dem notorischen Schwerenöter schon immer vor. 1998 kam es schließlich zum größten Skandal: Die Lewinsky-Affäre brachte jede Menge unpolitischen Schmutz auf die Titelblätter, Clinton belog erst seine Frau und dann das amerikanische Volk über die Vorgänge im Oval Office - nunmehr als "Oral Office" bezeichnet. Wegen Meineids wurde gegen Clinton gar ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, das kläglich scheiterte. Die politische Farce um eine peinliche Privatsache überschattet aber seine ansonsten recht beachtliche Präsidentenbilanz bis heute. Als er 2001 das Weiße Haus verließ, war er für viele mehr Witzfigur denn Staatschef. Allerdings: Im Volk blieb Clinton ungebrochen beliebt. Vielleicht, weil seine Schwächen so schön menschlich waren. © dpa

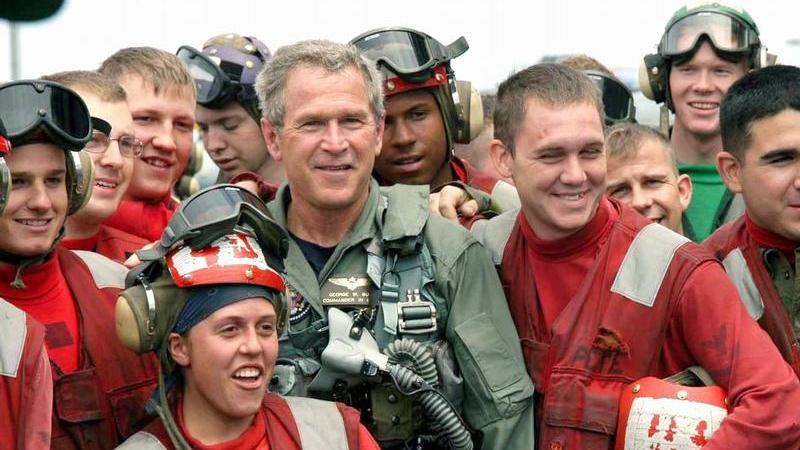

Der Einfache: George Walker Bush (2001 - 2009)

Der Republikaner George W. Bush ist der bisher einzige Präsident der USA, der es eindeutig ohne Stimm-Mehrheit und ohne eindeutige Wahlmänner-Mehrheit ins Weiße Haus schaffte. Die Nachzählung der entscheidenden Stimmen aus Florian - per Hand - unterbanden die mehrheitlich republikanischen Obersten Bundesrichter rigoros. Und beendeten damit ein tragikomisches, wochenlanges Schauspiel um Wählerstimmen, ungültige Stimmzettel, kaputte Wahlautomaten und Wähler, denen man illegal ihr Stimmrecht entzog. Die Regierung des ältesten Sohnes von Ex-Präsident Bush begann genauso umstritten wie sie endete. Was "W." in der Welt so alles anrichtete, braucht hier nicht nochmal erläutert zu werden: die Folgen seiner planlosen Militär-Interventionen in Afghanistan und Irak prägen bis heute die Weltpolitik. Globale Sicherheit und Ansehen der Vereinigten Staaten: Unter ihm fielen beide in ein tiefes Loch. Bush war ein einfacher Mann mit einfachem Intellekt, der einfache Antworten auf komplizierte Fragen geben wollte. Der die vom Vater vererbte rhetorische Unfähigkeit perfektionierte. Der mit dem 11. September 2001 auf die größte amerikanische Tragödie seit Pearl Harbour reagieren musste. Der in missionarischem Eifer einen globalen Anti-Terror-Krieg ausrief, der ins Nichts führte. Dessen außenpolitischer Scherbenhaufen bald auch noch mit innenpolitischer Inkompetenz hinsichtlich des Hurrikans "Katrina" vermengt wurde. Und der seinem Nachfolger auch noch eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hinterließ, an der die Deregulierungswut seiner Administration maßgeblichen Anteil hatte. George W. Bushs Präsidentschaft, geprägt von der "neokonservativen" Garde der Republikaner, war am Ende eine blutige, teure Blamage für die Vereinigten Staaten. Um zumindest einen positiven Aspekt zu erwähnen: Getrieben von Nächstenliebe, war es für den wiedergeborenen Christen Bush eine Herzensangelegenheit, die amerikanische Entwicklungshilfe für die ärmsten Regionen weltweit rapide anzuheben. Absolution gibt es dafür aber keine. © dpa

Der Europäer: Barack Hussein Obama (2009 - 2017)

Eigentlich kein Visionär, kein Träumer, kein Erneuerer und vor allem: eigentlich kein amerikanischer Präsident. Barack Obama bleibt ein Rhetoriker vor dem Herren, das ist unbestritten. In verschiedensten Uni-Seminaren werden seine Reden analysiert - auf ihre Brillanz hin. Als Showman und Präsident des digitalen Zeitalters der Sozialen Netzwerke machte er eine gute, ach was, coole Figur. "Yes, we can!" Dahinter aber war Barack Obama ein bierernster Realpolitiker, er regierte und reagierte mit Augenmaß, war grundlegend skeptisch gegenüber militärischen Mitteln und auf multilaterales Vorgehen im internationalen Ränkespiel bedacht. Im Grunde also: ein europäischer Politiker. Mit seinen innenpolitischen Reformen gelangen ihm Dinge, an denen sich seine Vorgänger allzu oft die Zähne ausbissen, allen voran "Obamacare" - ein Gesetz, das erstmals allen US-Amerikanern Zugang zu einer Krankenversicherung ermöglicht. Die US-Wirtschaft stabilisierte sich unter Obamas Administration, außenpolitisch hat er teils uralte Mauern niedergerissen und Diplomatie hergestellt. Er schonte das Leben amerikanischer Soldaten und setzte auf völkerrechtlich umstrittene Kampfdrohnen. Sie trafen ganz und gar nicht immer ihr Ziel, sondern auch unschuldige Kinder, Frauen, Männer. Diese Menschen starben geheim, unbeachtet von der Weltöffentlichkeit. Im Vergleich zu den Kriegen und Interventionen früherer Präsidenten blieben die Opferzahlen aber sehr gering. Bisweilen verzettelte sich der Demokrat auch in Sachen amerikanischer Zurückhaltung: Das Gefahrenpotenzial des syrischen Bürgerkrieges beispielsweise unterschätzte er vollkommen, während er den "Arabischen Frühling" überschätzte. Doch das taten viele, vor allem in Europa. Dass er bis zum Ende seiner zweiten Amtszeit ein starker Präsident blieb, ist seinem eigentlich knallharten Naturell zu verdanken, das weit weniger liberal und progressiv war, als seine Anhänger stets glaubten. So schaffte er es sogar gegen einen republikanischen Kongress einzelne Erfolge zu erzielen, obwohl man dort partout alles blockierte, was Obama vorbrachte - ein Vorgeschmack auf die Hyperpolarisierung kommender Jahre. Der NSA-Skandal und die Nicht-Schließung von Guantanamo bleiben große Makel in Obamas Bilanz: Nicht, weil er ihr Urheber war, sondern, weil er sie nicht zu verhindern beziehungsweise durchzusetzen wusste. Seine persönlichste Niederlage aber dürfte gewesen sein, dass sich in seinen acht Jahren Amtszeit die Gräben zwischen den Ethnien im Land weiter auftaten. Ein großer Präsident ist Obama dennoch. Und allein schon durch seine Hautfarbe hat der erste afroamerikanische US-Staatschef Geschichte geschrieben. Klar: Nach dem Debakel Bush waren die Erwartungen in Obama so gigantisch und unrealistisch, dass es zwangsweise zur Ernüchterung kommen musste. Niemand aber, wirklich niemand, wollte ahnen wie radikal fast die Hälfte der US-Wähler 2016 antworten würde - sei es aus Enttäuschung oder grundlegender Gegnerschaft zu Barack Obama. © dpa

Der Postfaktische: Donald John Trump (2017 - 2021)

Das, was der Republikaner Donald Trump ab seinem Amtsantritt per Dekret verordnet oder mit demokratischen Mitteln durch den Kongress gebracht hat - spielt das eine Rolle? Darüber müssen sich künftige Historiker-Generationen den Kopf zerbrechen. Jedenfalls gehört er den wenigen US-Präsidenten an, die es ohne Mehrheit der Gesamtwählerstimmen ins Weiße Haus schafften. Und noch ist es zu früh, um das ganze Ausmaß der Schäden zu analysieren, die "The Donald" in der Politik, im Ton und im gesellschaftlichen Miteinander angerichtet hat - und die er zweifelsohne weiterhin anrichten wird. Der Mann und seine "Agenda" (die im Wesentlichen aus Selbstdarstellung besteht) bleiben unberechenbar, in der US-Geschichte wie auch in der jüngeren Weltgeschichte gibt es für dieses Phänomen keine griffigen Bezugspunkte. Die wirtschaftliche Gesundung der USA nach der Finanzkrise setzte bereits in der zweiten Amtszeit seines Vorgängers ein, aber es war für Trump leicht, diese Entwicklung als ureigenen Verdienst zu etikettieren. Immerhin setzte er dazu noch massive Steuersenkungen für Großkonzerne und Reiche durch und ließ die Aktienmärkte wieder in bester Vor-Krisen-Manier deregulieren. Eine auf kurzfristige Erfolge angelegte Wirtschaftspolitik, das Anzetteln von Handelskriegen, das Schüren von Angst vor (und Gewalt gegen) Migranten und Minderheiten, das Kündigen internationaler Verträge, das Hetzen gegen seriöse Medien, das Irrlichtern in der Außenpolitik: all das ging am Anfang erstaunlich gut, trotz Dauerchaos und Tagespolitik in Schmierenkomödien-Manier im Weißen Haus. Ohne Corona hätte dieses Kartenhaus wohl ein paar Monate länger gestanden. Mit Corona kippte es schneller. Und welche Folgen hat das Phänomen Trump nun für die ganze Welt gehabt? Gesagt sei: Noch geht jeden Tag die Sonne unter und wieder auf. Mit Hoffnung sollten einen diese Fakten erfüllen, für die es keine Alternativen gibt: Trump wäre nicht der erste unter seinen 44 Vorgängern, der mitunter zum Leibhaftigen stilisiert wurde. Er ist aber tatsächlich der erste amerikanische Staats- und Regierungschef, der ohne konkreten Anlass die blanke Lüge und die absurdesten, hasserfüllten Verschwörungsmythen zum politischen Alltagsinstrument machte, seinen Narzissmus und Rassismus offen zur Schau stellte - und der sich via Twitter zu seinem eigenen Pressesprecher machte. Das ist entweder visionär - als postfaktisches Regieren im post-postmodernen Zeitalter. Oder es ist das, wonach es aussieht: ein weiterer Reinfall in der langen Geschichte der Präsidenten der Vereinigten Staaten vom Amerika. © Michael Reynolds/Archiv (dpa)

Der Alte: Joseph Robinette Biden Junior (2021 - 2025)

Joe Biden kann sich nicht wie viele andere hochrangige Politiker mit einem Abschluss an einer Elite-Uni schmücken. Der Sohn eines Autohändlers war ein durchschnittlicher Schüler, der nach einem Examen an der Universität von Delaware in Newark in Geschichte und Politikwissenschaft Jura studierte. Mit seiner Abschlussnote belegte er Platz 76 von 85 Kommilitonen. Biden hat im Laufe seines Lebens heftige Schicksalsschläge erlitten. Bei einem Autounfall starben seine Ehefrau und Highschool-Liebe Neila sowie sein Baby Naomi. Seine damals drei und zwei Jahre alten Söhne Beau und Hunter überlebten schwer verletzt. Doch Senator Ted Kennedy und andere überzeugten ihn, seine politische Karriere nicht aufzugeben. Am Krankenbett seiner Söhne wurde Biden als Senator vereidigt. 2015 musste er seinen Sohn Beau zu Grabe tragen. Der Polit-Vollprofi Biden, ein Urgestein der Demokraten, das trotz regelmäßiger rhetorischer Patzer mit allen taktischen Wassern gewaschen ist, kandidierte bereits zwei Mal für das Amt des Präsidenten: Er bemühte sich bei den Wahlen 1988 und 2008 - und schaffte es schließlich als Obamas Vize ins Weiße Haus. Bei der Wahl 2020 gegen Trump, die mit einem Wahlkampf der Marke hemmungslos schmutzig begann, der immer entwürdigendere Züge annahm, und dem von Trump entfachten "Sturm aufs Kapitol" (dem vorläufigen Tiefpunkt der jüngeren US-Geschichte) endete, klappte es dann: 2021 wurde Joe Biden mit knapp 80 Jahren als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Das in einigen seiner wesentlichen Teile bereits komplett dysfunktionale politische System der USA reformieren, um es zu retten? Die extreme bis extremistische Polarisierung der US-Gesellschaft zumindest etwas abmildern? Die Herausforderungen, gegen China ökonomisch und sicherheitspolitisch zu bestehen, Lösungen für den Nahost-Konflikt zu finden und gleichzeitig dem Putin-Regime in Russland machtpolitische Grenzen zu setzen? Ob Biden dafür noch die Kraft aufbringt, fragte man sich. Nun, er tat innenpolitisch, was er konnte, schob massive Investitionen in die ökonomische, soziale und die Verkehrsinfrastruktur an - wirkte aber mit über 80 Jahren zunehmend gezeichnet von seinem hohen Alter. Dem rasanten Auseinanderdriften der Gesellschaft, dem Zerreiben der "Mitte" zugunsten der radikalen Ränder konnte er kaum Einhalt gebieten. Und das öffentliche Vergreisen ihres Staatsoberhaupts wurde selbst den demokratisch gesinnten US-Amerikanern zunehmend unangenehm. Andererseits gefiel er sich selbst in der Rolle des alten Haudegens, seine felsenfeste Unterstützung der Ukraine fand darin ihren außenpolitischen Ausdruck. Was im Laufe der Zeit seiner Politik aber schlichtweg fehlte, war die persönliche Präsenz - und die Dynamik. Biden brauchte entsprechend lange, um sich vom Entschluss einer nochmaligen Kandidatur zurückzuziehen. Für ihn stieg schließlich mit fabelhaft kurzer Vorlaufzeit seine bis dato unglücklich-unbemerkt agierende Vize Kamala Harris ins Rennen ums Weiße Haus ein. Ihr Gegner: wieder Donald Trump. Und während Harris noch ansatzweise mit Argumenten und Sachpolitik zu punkten versuchte, erwies sich Trumps völlig enthemmter "Wahlkampf" als noch greller, noch hasserfüllter, noch abstruser, fernab jedweder Vernunft und jedweder Realität. Ein neuer amerikanischer Tiefpunkt war erreicht - moralisch wie politisch. Und die begründete Furcht vor blutigen Ausschreitungen am Wahltag (5. November 2024) oder im Zuge der Wahl wuchs. © Jonathan Ernst, dpa

Der Wiederkehrer: Donald John Trump (2025 - ?)

Mit seiner bemerkenswert deutlichen Wiederwahl im November 2024 ist Donald Trump der zweite US-Präsident (nach Grover Cleveland), der nach einer Unterbrechung erneut ins Weiße Haus einziehen wird. Ein Grund hierfür liegt sicher auch in der relativen Schwäche der Gegenseite, also der Demokratischen Partei, die über Jahre hinweg nicht fähig war, einen passenden Kandidaten oder eine passende Kandidatin aufzubauen, der oder die es verstünde, die Massen zu mobilisieren und auch außerhalb der eigenen Klientel zu begeistern. Hinzu kommen die mindestens 250 Millionen Dollar (!), die der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, in Trumps Wahlkampf gepumpt hat, um als "enger Berater" des Präsidenten künftig noch mehr Macht und Einfluss zu erhalten. Etliche von Trumps designierten Kabinettsmitglieder sind Millionäre oder Milliardäre. Viele unabhängige Beobachter, Experten und Journalisten im In- und Ausland gehen von der begründeten Annahme aus, dass Trump eine „imperiale Präsidentschaft“ anstrebt. Zumal er nie einen Hehl daraus machte, das marode politische System der USA und ihr Gesellschaftsmodell nicht nur umbauen, sondern zertrümmern zu wollen – weg von der jetzigen pluralistischen Demokratie in einer konstitutionellen Republik, hin zu einer repressiven, autokratischeren Staatsform. Mit einer beide Kammern der Legislative dominierenden Republikanischen Partei, die sich zu weiten Teilen radikalisiert hat und einen sektenähnlichen Führerkult um Trump betreibt, einem potenziellen Regierungsteam aus treuen Vasallen und Nutznießern sowie einem reaktionären Supreme Court, der dem Trumpismus sehr nahe steht, könnte ihm das durchaus gelingen. Trump verfügt zwar kaum über Sachverstand im politischen, behördlichen und verwaltungstechnischen Tagesgeschäft, genießt aber eine inzwischen grenzenlose rechtspopulistische Narrenfreiheit in seinem öffentlichen Auftreten. Er kann sagen, schreiben, posten und verfügen, was er will – von haarsträubenden Lügen bis hin zu zutiefst menschenverachtender Hetze: Seine Anhänger verehren ihn kritiklos und die Mehrheit der US-Wähler hat für ihn gestimmt. Die entscheidende innenpolitische Frage bleibt, wer am Ende stärker ist: Die amerikanische Demokratie mit ihrer 236 Jahre alten Verfassung oder der 78-jährige Trump, der beides rastlos torpediert. Einigermaßen sicher ist, dass der Status der USA als Weltmacht und ihre globalen Einflusssphähren durch den Trumpschen „America-First“-Isolationismus weiter abnehmen und die Vereinigten Staaten an politischem, militärischem und ökonomischem Prestige verlieren werden – zugunsten Chinas. Unter einer neuerlichen Trump-Administration werden die verbliebenen Demokratien der Welt unter noch größeren Druck geraten, die innen- und außenpolitischen Pulverfässer dürften sich rasant vermehren, etliche womöglich explodieren. Ob die EU – ihrerseits innerlich zerstritten und immer stärker nach rechts driftend - sich in diesem hochdynamischen Gefüge behaupten können oder lediglich als Handelspartner der Weltmächte agieren wird, bleibt abzuwarten. Denn Donald Trump ist der schillernde Ausdruck einer aus den Fugen geratenden Gegenwart, die einer aus den Fugen geratenen Vergangenheit erschreckend ähnlich sieht. © Alex Brandon/dpa