70 Jahre Grundgesetz: Alle Menschen sind gleich. Fast alle.

21.5.2019, 05:50 Uhr

Nie wieder Diskriminierung: Das wollten die Mütter und Väter des Grundgesetzes nach der Naziherrschaft sicherstellen. Sie legten fest: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Sie schrieben genau auf, wen die Verfassung besonders schützen muss. Niemand darf wegen der Religion, Herkunft, oder Abstammung benachteiligt werden. Das war 1949 aber die Mütter und Väter des Grundgesetzes hielten Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intersexuelle nicht für besonders schützenswert.

70 Jahre später stehen LGBTQ-Menschen noch immer nicht unter dem speziellen Schutz. Dessen dritter Absatz erwähnt: Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glaube, religiöse und politische Anschauung und Behinderung. Von sexueller und geschlechtlicher Identität steht dort nichts. Braucht Deutschland eine Verfassung, die sich klar zu den Rechten der LGBTQ-Menschen bekennt?

Heute können Homosexuelle heiraten, LehrerInnen erklären in Schulen die geschlechtliche Vielfalt, und Kinder lieben Mama und Mami. Bis dahin war es ein langer Weg. Diese Geschichte erzählt von einer Frau, die ihr eigenes Kind adoptieren muss, und von einem Mann, der eingesperrt wurde, weil er Männer liebte.

1962 – Heinz Schmitz* steht vor dem Kommissar und zittert. Gerade wurde er von allen Seiten fotografiert und musste seinen Finger in schwarze Tinte tauchen. "Was hast du getan?" Schmitz ist 18 Jahre alt und hat vor kurzem seine Ausbildung begonnen. "Mit wem hast du was getan?" Er fragt sich, warum ihn seine Mutter verraten hat, statt mit ihm zu reden. "Wer so ist wie du, kann nicht arbeiten gehen", sagt der Kommissar. Heinz Schmitz gibt nach. Und gesteht. Er erzählt von den jungen Männern, mit denen er sich trifft, wenn er im Wald mit den Hunden spaziert.

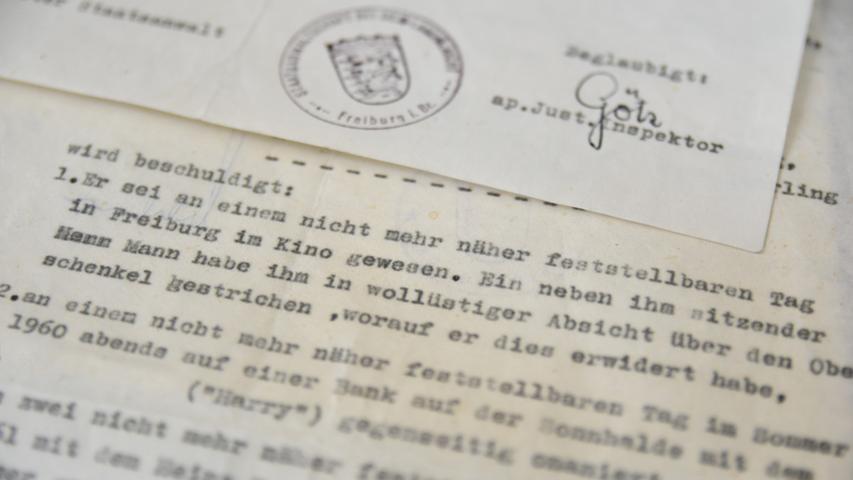

Heinz Schmitz wird angeklagt, weil er mit Männern onaniert hat und in einem Café war, in dem sich homosexuelle Männer treffen. Die Anklage beschuldigt ihn: "Er sei an einem nicht mehr näher feststellbaren Tag in Freiburg im Kino gewesen. Ein neben ihm sitzender Mann habe ihm in wollüstiger Absicht über den Oberschenkel gestrichen, worauf er dies erwidert habe." Jahre später wird er die Anklageschrift vernichten. Erst als seine Mutter stirbt, findet er die Kopien in ihren Unterlagen und behält sie.

Heute liest er die Zeilen immer wieder und kann es kaum glauben. "Lächerlich", sagt er, wenn er sie vorliest.

Sechs Monate Haft auf Bewährung urteilt der Richter 1962. Damit Schmitz seine Ausbildung im Warenhaus fortsetzen kann, soll er vorerst nur in den Jugendarrest. Wenn er sich in den nächsten zwei Jahren Männern sexuell annähert, droht ihm ein halbes Jahr Haft. Nach der Arbeit soll er an drei Samstagen hintereinander direkt mit dem Zug zum Jugendarrest fahren. Die Einrichtung ist 60 Kilometer von Freiburg entfernt. Montagmorgens um sechs Uhr darf er zurück.

Heinz Schmitz wurde nach Paragraph 175 des Strafgesetzbuches verurteilt. Bis 1994 bestrafte der "175er" sexuelle Handlungen zwischen jungen Männern. Und das, obwohl es in der Verfassung heißt, alle Menschen seien vor dem Gesetz gleich.

"Die staatliche Verfolgung war aus unserer Sicht auch deshalb so einfach, weil es im Grundrechtskatalog eine auffällige Lücke gibt", sagt Sebastian Bickerich, Sprecher der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Bis heute fehle der Schutz vor Benachteiligung wegen der sexuellen und geschlechtlichen Identität. Artikel 3 Absatz 3 stammt aus einer Zeit, in der eine Mehrheit es für richtig hielt, Menschen wie Heinz Schmitz für ihre Sexualität zu bestrafen. "Es ist überfällig, die gesellschaftliche Ächtung von Homophobie im Diskriminierungsverbot zu verankern", sagt Bickerich.

1962 – Die Wärter begrüßen Heinz Schmitz: "Da kommt das Schwein aus Freiburg." Sie sperren ihn ein. Nur an einem der drei Wochenenden darf er einmal mit den anderen Häftlingen in einem Rundgang laufen. Mit fünf Metern Abstand. "Den müssen wir alleine einsperren, damit er unsere Jungs nicht verführt." Heinz Schmitz liegt auf dem Bett in seiner Zelle. Sein Kopf ist leer. Er weiß nichts mit sich anzufangen, als zu onanieren. Er hat ein schlechtes Gewissen.

Mehr als fünfzig Jahre später kann er sich nicht genau und nicht an viel erinnern, was damals während seiner Haft passiert ist. Aber die Kirchturmglocke ist ihm im Kopf geblieben. Alle fünfzehn Minuten schlug sie. Auch nachts. Das macht 96 Mal am Tag. Als er die Haft hinter sich hatte, wagte er es nicht mehr, sich anderen Männern zu nähern. "Ich war schön wie ein junger Gott und durfte keinen Mann ansehen", sagt er. Stattdessen ging er mit einer Frau einen Schritt, den er bis heute bereut.

Staatliche Verfolgung müssen Homosexuelle in Deutschland wohl nicht mehr fürchten, weder heute noch in der Zukunft. Das sagt Manfred Bruns, ehemaliger Staatsanwalt am Bundesgerichtshof. Heute ist er rechtlicher Berater beim Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Er erklärt, Deutschland müsste sonst die EU verlassen und gegen die Menschenrechtskonventionen verstoßen. Beide schützen bereits heute Menschen vor Benachteiligung wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität. Doch Bundesrat und Bundestag wollen diesen Punkt nicht ins Grundgesetz aufnehmen. Dafür müssten zwei Drittel der Abgeordneten in beiden Parlamenten zustimmen. Das ist derzeit nicht realistisch. Die Unionsfraktion bezeichnet eine Änderung als "nicht erforderlich", auch, weil die EU diese Minderheiten bereits schützt. Das aktuelle Grundgesetz reiche aus: "Der Schutz der sexuellen Identität wird bereits im Rahmen des allgemeinen Gleichheitssatzes von Art. 3 Abs. 1 gewährt."

Mutter zweiter Wahl

Es gibt Momente, die erinnern Anja Ziel daran, dass sie offenbar nicht ganz gleichberechtigt ist. Sie ist mit ihrer Partnerin Anne verheiratet. Während der Lebenspartnerschaft und Ehe hat ihre Frau zwei Kinder bekommen. Anja Ziel musste beide adoptieren. Offiziell gilt sie als Stiefmutter. Anne Ziel regt sich in solchen Momenten auf: "Die Anja ist Mutter zweiter Wahl".

2012 – Anne und Anja Ziel gehen zum Notar. Sie wollen die Stiefkindadoption beantragen und haben alles dabei: Gesundheitszeugnis, polizeiliches Führungszeugnis und Gehaltsnachweis. Anne Ziel hat ihren ersten Sohn zur Welt gebracht, mit einer Samenspende. Jetzt soll auch Anja Ziel rechtlich zur Mutter werden, zur Stiefmutter. Beide Frauen wissen, dass der Vorgang lange dauern kann. Doch sie ahnen nicht, wie lange. Über die Adoption entscheiden das Jugendamt und ein Richter. Das Amt fordert ein Adoptionspflege-Jahr. In dieser Zeit soll Anja Ziel beweisen, dass sie überhaupt eine Bindung zu ihrem Kind hat.

"Das war ein Schlag ins Gesicht", sagt Anja Ziel heute. Sie haben sich beide ein Kind gewünscht, seit der Geburt wächst ihr Sohn mit Mama und Mami auf. Anja Ziel fühlt sich nicht als Stiefmutter. "Wir nutzen eine Regelung, die nicht für uns gemacht ist."

Die Stiefkindadoption gibt es, damit Frauen oder Männer das Kind ihrer PartnerInnen als eigenes Kind anerkennen lassen können. Dass Anja Ziel ihr Kind erst adoptieren musste, liegt daran, wie das Gesetz Mutter- und Vaterschaft regelt. Dort steht: "Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Vater eines Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist." Was aber, wenn die Mutter keinen Mann, sondern eine Frau als Ehepartnerin hat? Wenn ein heterosexuelles Paar einen Samenspender braucht, gilt in der Regel automatisch der Ehemann als Vater. Lesbische Partnerinnen müssen den Umweg über die Stiefkindadoption gehen. Maßnahmen wie das Adoptionspflege-Jahr gibt es eigentlich, um zu überprüfen, ob ein Mann oder eine Frau das Kind des neuen Partners gut behandelt und eine Bindung zu dem Kind aufbaut.

2012 – Anne und Anja Ziel können das Jugendamt überzeugen, dass sie ein Adoptionspflege-Jahr nicht brauchen. Jetzt ist es der Richter, der Zweifel hat. Einmal sagt er: "Ich habe da ein schlechtes Gefühl, ich möchte die Adoption nicht."

Anja Ziel erinnert sich noch genau daran. Sie wird laut und schüttelt den Kopf, wenn sie davon erzählt: "Das war einfach nicht rational, nicht auf rechtlicher Basis. Es war seine persönliche Meinung."

Der Richter will mit dem Samenspender sprechen. Der Richter fragt ihn: "Sind sie sich wirklich sicher? Das ist ihr Kind. Wenn das adoptiert ist, dann haben sie keine Verwandtschaft mehr." Dann, endlich, sagt der Spender: "Nee nee, ist schon gut, das war so ausgemacht."

Sechzehn Monate dauert es, bis sich Anja Ziel als Mutter ihres Kindes eintragen lassen kann – als Stiefmutter. In der Zeit davor, galt sie nicht als Mutter. "Wenn mir was passiert wäre, wäre nicht sichergestellt, dass das Kind bei Anja bleibt." Anne Ziel sagt: "Die Stiefkindadoption unseres ersten Kindes war ein Albtraum". Die zweite Adoption, diesmal in Tübingen, lief mit fünf Monaten reibungslos ab. Trotzdem: Die Stiefkindadoption ist nicht für sie gemacht. Sie fordern ein Gesetz, dass ihren Fall genau regelt. Das Jugendamt in Heidelberg hatte von den Müttern gefordert, ein Bild des Samenspenders im Kinderzimmer aufzuhängen. Heute erscheint das Anne und Anja Ziel wie ein schlechter Scherz

Das Vorgehen der Gerichte und Ämter in Tübingen und Heidelberg zeigt, dass Gleichberechtigung unterschiedlich ausgelegt werden kann. "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich", sagt das Grundgesetz. Aber RichterInnen legen Gesetze durch ihre Urteile aus. Noch in den 60er-Jahren galt Sex zwischen Männern als sittenwidrig, Homosexuelle wurden deshalb verurteilt. Der Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 Absatz 1 schützte Heinz Schmitz nicht vor Verfolgung, und er ersparte Anne und Anja Ziel nicht die mühsame und teils erniedrigende Adoption. Der Staat behandelt sie anders als heterosexuelle Paare, wenn sie sich Kinder wünschen.

Die Verfassungsänderung wäre vor allem eines: ein Symbol. Konkret rechtlich ändern würde sie nichts an der Situation von Anne und Anja Ziel. Die beiden sehen in dieser Verfassungsänderung vor allem ein Signal, das konservativen Parteien etwas entgegensetzen kann. Die CSU wollte noch 2018 vor dem Verfassungsgericht gegen die Ehe für Alle klagen – ging den Schritt dann aber doch nicht, da sie nach eigener Prognose mit der Klage wohl gescheitert wäre.

Am Paragraphen 175 hätte der Verfassungszusatz der geschlechtlichen und sexuellen Identität sehr wohl etwas geändert. Mit ihm hätte sich der Strafparagraph schon lange vor 1994 nicht mehr halten können.

Heinz Schmitz war mit einer Frau verheiratet und hat zwei Kinder. Das wirft er sich bis heute vor: "Eine Frau zu heiraten, das ist der größte Fehler, den ein Schwuler machen kann." Irgendwann hielt er es nicht mehr aus. Er erzählte seiner Frau von seiner Sexualität. Irgendwann besuchte er "Klappen" in Freiburg. Orte, an denen sich schwule Männer heimlich treffen. In Toiletten. In Parks. Seine Ehe zerbrach.

Seit 2017 rehabilitiert und entschädigt der Staat Männer wie Heinz Schmitz, die nach Paragraph 175 verurteilt wurden. Ein wichtiges Zeichen, findet Sebastian Bickerich von der Antidiskriminierungsstelle. Ein echtes Bekenntnis zu LGBTQ-Menschen steht für ihn aber noch aus: Die Aufnahme des Zusatzes in die Verfassung. "Es würde klarmachen, dass der Schutz der sexuellen Identität zur staatlichen und gesellschaftlichen DNA gehört."

Im Juli 2018 beantragten sechs Länder im Bundesrat, dass Artikel 3 Absatz 3 der Verfassung geändert werden sollte. Die Entscheidung darüber, ob der Antrag dem Bundestag zur Abstimmung weitergeleitet werden sollte, ist vorerst vertagt. Derzeit würde der Antrag im Bundestag scheitern. CDU, CSU und AfD sind dagegen.

Schmitz hat nie eine glückliche Liebe gefunden, und macht dafür auch den Staat verantwortlich. Der Staat rehabilitiert die Opfer der Verfolgung – mit ein paar Tausend Euro. Heinz Schmitz hat kaum Kontakt zu seiner Familie, er wohnt alleine im fünften Stock eines Wohnkomplexes in Freiburg. "Heute bin ich zu alt", sagt der 75-Jährige. Eine Ehe mit einem Mann – das betreffe ihn nicht mehr. Heute geht Schmitz durch die Stadt, fragt sich, was er alles hätte tun können in seiner Jugend, spricht ungewohnt laut über Sex in Toiletten und unterbricht Gespräche, um Männern hinterherzuschauen.

Anne und Anja Ziel sind froh, in der heutigen Zeit zu leben. Diskriminierung erleben sie nach ihrem Adoptionsalbtraum kaum. "Es hat uns auch sehr zusammengeschweißt", sagt Anne, dann lächelt sie Anja an. Heute fühlen sie sich meist gleichberechtigt. Einmal saßen sie bei einem Elternabend, alle Kinder sollten ihre Eltern mit Namen vorstellen. Als ihr Sohn dran war, sagte er: Meine Mama heißt Anja und meine Mami heißt Anne. "Hä?", wunderte sich ein anderes Kind laut, "ich kenn auch jemanden, der so heißt." Anja Ziel sagt: "Kinder nehmen das einfach so hin."

* Name geändert

Dies ist ein Projekt der Deutschen Journalistenschule in München. Redaktion: Christopher Bonnen, Fabian Herriger, Maxim Landau, Magdalena Latz, Sara della Malva, Cornelia Neumeyer, Henrik Oerding, Magdalena Pulz, Anton Rainer, Sophie Spelsberg, Felix Wellisch, Jonas Weyrosta.

3 Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.

0/1000 Zeichen