Beatmen oder nicht? Wie Ärzte in der Corona-Krise um Leben kämpfen

01.05.2020, 14:13 Uhr

Eigentlich war sie fit, leichtes Fieber, etwas Husten. Anneliese Meyer, die eigentlich anders heißt, musste aber dennoch in eine Klinik. In ihrem Pflegeheim gab es bereits mehrere Corona-Infektionen, die Wahrscheinlichkeit, dass die 69-Jährige sich ebenfalls angesteckt hatte, war durchaus groß. Eine abstrakte, trotzdem reale, vor allem aber tödliche Gefahr. Noch bevor die Testergebnisse vorlagen, klingelte bei den Angehörigen das Telefon: Soll die Seniorin beatmet werden, soll im Ernstfall mit allen Mitteln um ihr Leben gekämpft werden - oder nicht? Große moralische Fragen werden an Kliniken auch in Franken dieser Tage durch den Telefonhörer geklärt. Wer nicht vorbereitet ist, wird von der Tragweite der Entscheidung überrumpelt.

Für Richard Strauß ist der Umgang mit dieser Entscheidung Alltag. Der erfahrene Mediziner leitet an der Erlanger Uniklinik den Schwerpunkt Intensivmedizin der Klinik 1, hat immer wieder mit verunsicherten Patienten oder Angehörigen zu tun. "Der Anruf mit 15 Minuten Bedenkzeit ist natürlich schwierig, wir versuchen das zu verhindern", sagt Strauß. "Aber manchmal ist der Zeitdruck in Notfallsituationen groß." Gibt es keine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung, müssen Angehörige den mutmaßlichen Willen des Kranken erahnen. "Im Idealfall hat man dann schon über diesen Fall gesprochen oder weiß, wie die Betroffenen dazu stehen."

Für Strauß ist klar: Die Beatmung rettet Leben. "Sie gibt dem Körper Zeit, mit dem Virus fertig zu werden." Derzeit, so der Intensivmediziner und Infektiologe, sei das die wichtigste Therapiemöglichkeit. "Aber es gibt natürlich schon Fälle, in denen Beatmung keinen Sinn mehr macht." Etwa bei schweren Grunderkrankungen. "Wenn jemand ein weit fortgeschrittenes Tumorleiden hat, das die kurzfristige Prognose bestimmt, dann gibt es keinen medizinischen Sinn mehr, das Verfahren anzuwenden."

Wann kommen Covid-19-Patienten an die Maschine? Auch in der Fachwelt ist darüber ein Streit entbrannt. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) hat erst vor wenigen Tagen ein Positionspapier dazu veröffentlicht. Das Credo: Menschen, die etwa an einer schweren Lungenentzündung erkranken, sollen nicht zu früh an Beatmungsgeräte angeschlossen werden - aber auch nicht zu spät.

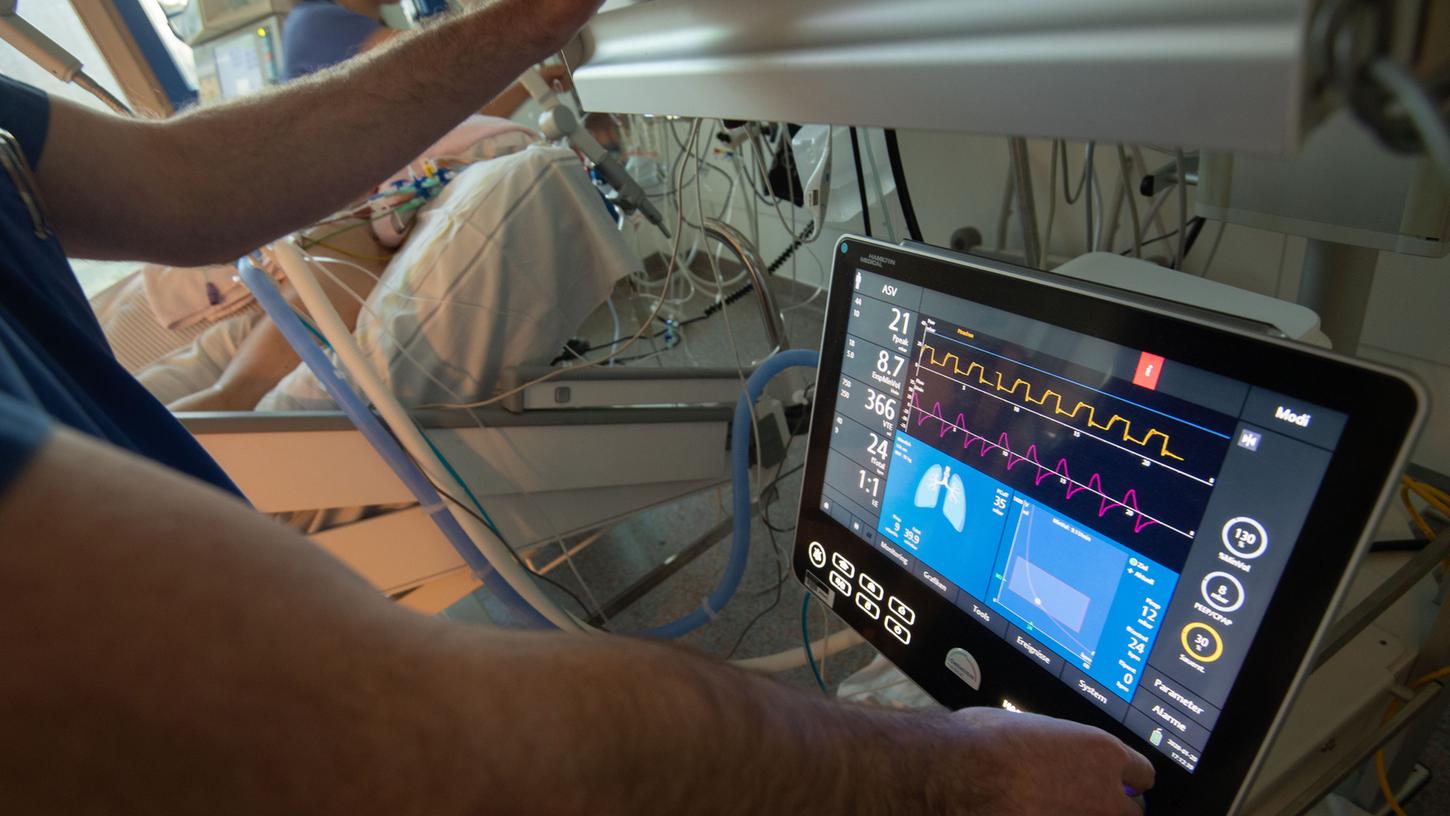

Zu Beginn der Pandemie behandelten Ärzte nach den Maßgaben für die Therapie des akuten Atemnotsyndroms (ARDS), also dann, wenn die Lunge nicht mehr genügend Sauerstoff aufnehmen kann, um andere Organe zu versorgen. Das kann bei einer akuten Entzündung oder aber bei einem Unfall der Fall sein. Mittlerweile plädiert die DGP bei Covid-19 für eine differenziertere Herangehensweise. Generell, sagt der Pneumologe Jens Geiseler, der an dem Papier mitgearbeitet hat, kommen drei Formen der Beatmung in Frage: Die Gabe von Sauerstoff, eine nicht-invasive Maske, mit der Sauerstoff in die Lunge gepumpt wird, und die Intubation.

Bei der Intubation wird ein bis zu 30 Zentimeter langer Kunststoffschlauch über den Mund oder die Nase in den Rachen geschoben, meistens sind die Betroffenen sediert. Das ist nicht ungefährlich, denn dabei können mechanische Verletzungen auftreten. Zudem gelangen über die Röhre fast zwangsläufig Bakterien ins Innere der Lunge. "Wir werden damit Menschen immer wieder zusätzlich infizieren, ohne Beatmung hätten sie aber ebenso einen ganz, ganz schlechtes Outcome", sagt Geiseler.

Patienten geht es immer wieder abrupt schlecht

Die Alternative dazu ist die nicht-invasive Beatmung mit einer Maske. "Die Gefahr, die Lunge zu schädigen, ist geringer", sagt Geiseler. Dabei wird per Überdruck Luft in die Lunge gedrückt, um in den blockierten Atemwegen den Fluss zu erhöhen. Der Personalaufwand ist hier aber deutlich größer, denn die Werte müssen regelmäßig, engmaschig und mehrmals am Tag überwacht werden. "Die Pflegekräfte müssen den Patienten die Angst nehmen, auch das kostet Zeit", sagt Strauß von der Erlanger Uniklinik. Einige würden sich von der Maske eingeengt fühlen und mit dem Druck nicht klarkommen. "Wenn man es ihnen erklärt, dann hilft das aber."

Wer auf einen aktuten Sauerstoffmangel zusteuert, sagt Geiseler, der atmet immer schneller. "Wenn sie das zu lange machen, dann geht es ihnen wie einem Marathonläufer, der bei seiner Strecke überzieht." Was bei Muskeln an Armen und Beinen geschieht, könnte auch mit den Atemmuskeln passieren, warnt der Pneumologe. "Irgendwann kann der Marathonläufer nicht mehr - und bleibt stehen." Das seien genau die Fälle, in denen es Patienten abrupt schlecht geht. "Dazu kann hohe Atemanstrengung auch die Lunge selbst schädigen, das haben Studien gezeigt." Eine Notsituation sei dann womöglich nur noch Minuten entfernt. Endstation Lungenversagen.

"Man darf das mit der Maske probieren, aber wenn sich der Zustand des Patienten in zwei, drei Stunden nicht verbessert, wird er nie davon profitieren", sagt der Chefarzt am Klinikum Vest in Nordrhein-Westfalen. "Studien haben ganz klar gezeigt, dass zu langes Warten mit der Intubation die Prognose verschlechtert." Die Folge sei eine deutlich höhere Sterblichkeit der Patienten.

"Hier haben wir keine Ressourcenprobleme"

Ob und wie beatmet wird, sagt Geiseler, müsse eine gut abgewägte Einzelfallentscheidung sein. "Da gibt es kein Schwarz-Weiß." CT-Untersuchungen und Blutgasanalysen etwa können Aufschluss über das Ausmaß des Lungenschadens geben, strenge Überwachung der Vital- und Blutwerte sei essenziell. "Aber die Intubation darf keine Ultima Ratio sein", sagt Geiseler. "Überspitzt gesagt: Wenn man das kurz bevor der Patient stirbt macht, dann wäre das für mich falsch. Die Betroffenen brauchen noch Kraftreserven."

Bei etwa 15 bis 20 Prozent der Infizierten, so aktuelle Studien, nimmt Covid-19 einen schweren Verlauf - Lungenentzündung, Organversagen, Kreislaufzusammenbruch. Drei bis fünf Prozent, schätzen Experten, müssen intensivmedizinisch betreut werden, der größte Teil davon wird beatmet. Ob das Sinn macht, sagt Richard Strauß von der Erlanger Uniklinik, hänge von vielen Faktoren ab. "Besonders der Allgemeinzustand und Komorbidität, also weitere womöglich schwere Grunderkrankungen, sind dabei wichtig", sagt er. "Das Alter hingegen ist ein ganz schlechter Parameter. Es gibt 70-Jährige, die leiten Staaten und Großkonzerne und 45-Jährige, die ihr eigenes Leben nicht mehr meistern können."

Studien aus Großbritannien, China und dem US-Bundesstaat New York, nach denen bis zu 80 Prozent der Beatmeten trotz intensiver Behandlung starben, steht Strauß skeptisch gegenüber. "Das gilt vielleicht für Notsituationen mit begrenzten Kapazitäten." In Norditalien etwa waren die Kliniken nicht vorbereitet, hatten mit Personalmangel und einem explosiven Massenausbruch zu kämpfen - dann fehlt es an Beatmungsmaschinen, Material, Manpower und Ressourcen zur Überwachung. "Man intubiert dann - solange man Maschinen hat - eher, weil das weniger personalintensiv ist als etwa mit einer Maske unter engmaschiger Überwachung zu behandeln", so der Mediziner. "Die Kräfte müssen dann weniger überwachen und können stattdessen dem Patienten im Nebenzimmer helfen." Womöglich, sagt Strauß, wurde dort unter schwierigeren Umständen beatmet. Für Deutschland gilt das nach seiner Meinung allerdings nicht. "Hier haben wir derzeit keine Ressourcenprobleme."

Gesundheitsökonomen wie Jürgen Wasem von der Universität Duisburg-Essen sehen auch Fehlanreize im Kostensystem als eine Gefahr, denn: Mit künstlicher Beatmung lässt sich Geld verdienen. Die Dauer der Beatmung spielt dabei eine große Rolle. Der Experte rechnet vor: Bei kurzer Beatmungszeit bleiben oftmals unter 3000 Euro hängen. Ist die Dauer allerdings länger als 24 Stunden, steigt die Vergütung auf 5500 bis 12.500 Euro. "Je nach Zahl der Beatmungstage steigt das dann sehr stark an", sagt Wasem, "das macht auch Sinn, denn dann wird es aufwendiger". Bei 21 Tagen lande man etwa bei über 90.000 Euro.

Wird deshalb länger und häufiger beatmet? Dazu könne man "vom Schreibtisch des Ökonomen keine Aussage treffen", sagt Wasem, er kenne keine Untersuchungen dazu. "Aber die Gefahr ist da." Krankenhäuser, sagt er, sollten nicht ausschließlich nach dem Fallpauschalensystem vergütet werden. Dort ist geregelt, wie viel Kliniken für bestimmte Behandlungen abrechnen dürfen. "Man muss andere Erlöselemente dazu stellen, etwa honorieren, wenn ein Krankenhaus Fachärzte weiterbildet oder Kliniken, die überregionale Funktionen wahrnehmen, zusätzlich vergüten."

Einer, der entschieden die Meinung vertritt, dass derzeit zu viel beatmet wird, ist Matthias Thöns. "Ich finde es entsetzlich, dass aktuell ein Krankheitsbild, das schon immer palliativmedizinisch behandelt wurde – die Lungenentzündung am Ende des Lebens – jetzt plötzlich als zu beatmender Intensivfall gesehen wird", sagt er. "Und zwar ausschließlich so."

"Man muss fragen: Möchten Sie das?"

Der Mediziner und Buchautor ("Patient ohne Verfügung: Das Geschäft mit dem Lebensende") rät zu mehr Besonnenheit - und medizinischer Ethik. Natürlich rette man Einzelfälle, und wer eine Beatmung möchte, der solle sie bekommen. "Aber es braucht Aufklärung", sagt Thöns. "Die Rettungschancen sind minimal und die Lebensqualität liegt meist am Boden, da muss man die Menschen fragen: Möchten Sie das? Die meisten sagen dann Nein." Selbst die wenigen Vorerkrankten die überleben, leiden später an Folgeschäden, körperlich und psychisch, so der Palliativmediziner. "Die sind hinterher keineswegs fit."

Das komplette Interview mit Matthias Thöns lesen Sie hier!

"Die Versorgung von Covid-Patienten ist außerordentlich aufwendig, da wird man finanziell eher drauflegen", sagt Richard Strauß von der Erlanger Uniklinik. Die Entscheidung, jemanden von der Maschine abzutrainieren und die künstliche Beatmung zu beenden, sei keineswegs banal. "Wenn man ihn im schlimmsten Fall gleich wieder intubieren muss, dann ist das für die Prognose auch nicht förderlich." Auch die DGP warnt vor der "verfrühten Rolle rückwärts". Oftmals brauchen Patienten Rehabilitationsmaßnahmen - und gerade bei Covid-19, das zeigen Erfahrungswerte mehrerer Mediziner, gehen Lungenentzündungen deutlich langsamer zurück.

Anneliese Meyer, die Seniorin, die wegen Verdacht auf eine Corona-Infektion in einer Oberpfälzer Klinik landete, hat mittlerweile das Gröbste überstanden. Ihr Test auf Sars-CoV-2 schlug nicht an, sie hatte sich mit dem Virus nicht angesteckt. Mit der Lungenentzündung, an der sie trotzdem litt, wurde ihr Körper alleine fertig. Der Tubus blieb ihr erspart, nicht nur, weil er medizinisch nicht notwendig war - die Angehörigen hatten sich auch gegen die künstliche Beatmung entschieden.

9 Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.

0/1000 Zeichen