30. Mai 1970: Eine Bruchbude als Goldgrube

30.05.2020, 07:00 Uhr

Mit dem folgenden Bericht setzen die „Nürnberger Nachrichten“ ihre Untersuchungen über das Leben von Gastarbeitern in Nürnberg fort.

In einem alten Nürnberger Haus werden Zimmer an Gastarbeiter vermietet. Zu 150 bis 200 Mark pro Nase. Für durchschnittlich zehn bis 15 Personen gibt es ein Bad, eine Toilette. Bis vor einiger Zeit kassierte der Hausherr von jedem Gastarbeiter eine Kaution in Höhe von zwei Monatsmieten. In vielen Fällen behielt er die Kaution ein. Begründung: Mietausfall.

Wenn die Gastarbeiter – bedingt durch Arbeitsplatzwechsel oder dringende Familienangelegenheiten im Heimatland – die für möblierte Untermietverhältnisse ungewöhnlich lange Kündigungsfrist nicht einhalten konnten, zahlte er die Kaution nicht aus, obwohl in den meisten Fällen Nachmieter bereit standen.

.jpg?f=4%3A3&h=450&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=b3c7177)

Die Jugoslawin Maria L. spricht sehr gut deutsch. Der Wohnungsmakler, den sie aufsuchte, verstand auch gleich, was sie wollte, und gab ihr eine hektografierte Liste von möblierten Zimmern mit. Vermittlungsgebühr: 30 Mark plus zwei Monatsmieten nach Vertragsabschluß. Die Angebote klangen gut.

Aber als die Jugoslawin alle Adressen abgeklappert hatte, hatte sie immer noch kein Zimmer. Die meisten waren gar nicht zu vermieten, einige schon vergeben. In einem Fall wollten die Vermieter keine Ausländer im Haus haben. Der Makler gab ihr eine neue Liste. Preis: 30 Mark.

Bei der ersten Adresse passierte folgendes: Maria L. suchte die angegebene Hausnummer in einer Straße südlich des Hauptbahnhofs und mußte feststellen, daß es sie nicht gab. Denn wo ein Haus mit dieser Nummer stehen sollte, war nur ein Parkplatz. Maria L. wollte sich nicht mehr auf den Makler verlassen.

Sie kaufte sich eine Zeitung und fand ein passables Zimmerangebot im Annoncenteil. Sie bekam das Zimmer – und nach einiger Zeit auch einen Brief des Maklers. Das Zimmer, von Privatleuten ohne Makler annonciert, reklamierte der Makler für seine Liste und verlangte die vereinbarten zwei Monatsmieten. Die Jugoslawin bezahlte nicht, der Makler ließ nie mehr etwas von sich hören.

Wer eine abbruchreife Bude sein eigen nennt, kann daraus eine Goldgrube machen. Einer dieser Glückspilze vermietete ein solches Haus an ein Nürnberger Großunternehmen, das daraus ein Gastarbeiterheim machte. Dort wohnen nun über 200 Jugoslawen. Jeder bezahlt 60 Mark monatlich, die Firma subventioniert zudem den Mietpreis und zahlt dem Hausherrn etwas auf.

Die Heimordnung verbietet jeden weiblichen Besuch, auch von Ehefrauen. Männlicher Besuch ist unerwünscht. Die Heimbewohner haben keine Hausschlüssel. Sie müssen um 23 Uhr zu Hause sein. Wer später kommt, steht vor verschlossener Tür und kann nicht in das Bett, das er bezahlt.

Dieses Haus haben wir uns angesehen. Vier bis sechs Mann in einem kleinen Zimmer. Doppelstöckige Betten, Spinde, Tisch, Stühle, aber nicht für jeden Insassen eine Sitzgelegenheit. Jeweils drei Zimmer gehen ohne Türen ineinander über. Wer also in das hinterste Zimmer will, muß durch die beiden anderen hindurch.

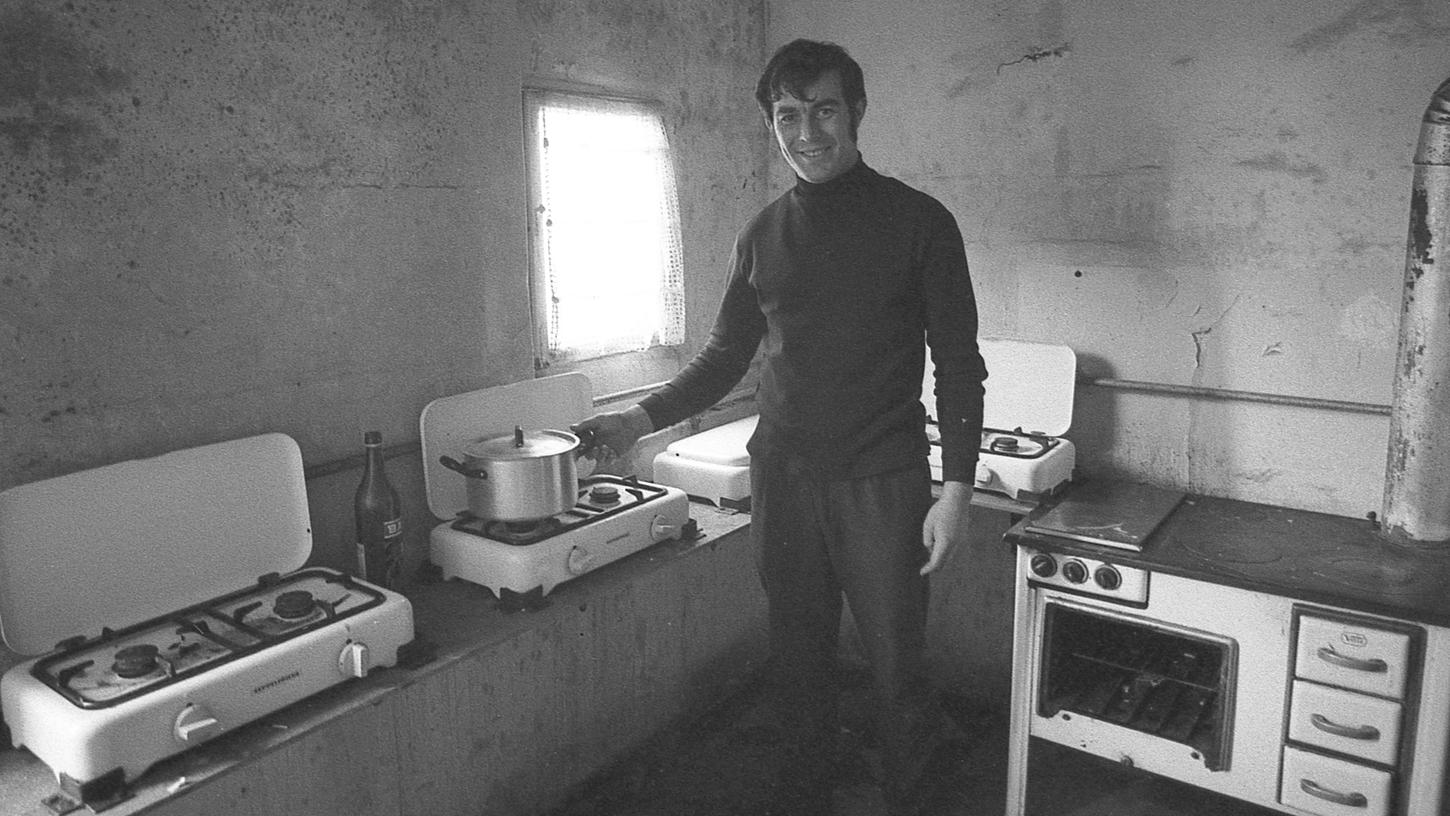

Das ganze Haus ist unglaublich verwahrlost. Es gibt zu wenige Toiletten, zu wenige Waschgelegenheiten, zu wenig Kochstellen. Die Klos, die man eigentlich ganz anders nennen müßte, sind nebeneinander angeordnete Kabinen, nach vorne offen. Die Schüsseln meist ohne Brille. Die Waschräume verschmutzt, stinkend. Neben dem Gaskocher in der Küche eine große Straßenmülltonne, in der Abfälle gären und faulen. Die Tonne ist nicht verschlossen. Ein Blick in einen Kochtopf in der Küche: Hunderte von Ameisen krabbeln darin herum. Wer hier etwas ißt, muß sehr hungrig sein.

Ein Jugoslawe im Heim: „Man muß halt durchhalten. Die ersten hundert Jahre sind hart in Deutschland, aber dann geht‘s schon.“ Die Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen. Ein Haus in Johannis. Früher vielleicht von acht Parteien bewohnt – jetzt leben dort 30 türkische Familien. Sie zahlen 300 DM pro Zimmer, dazu 50 bis 100 DM Licht und Heizung. Ein Ehepaar bewohnt ein Zimmer, das vier (in Worten: vier) Quadratmeter groß ist. Kosten: 120 DM. Es sind dies keineswegs Extremfälle. Es ist der Durchschnitt. Freilich, es gibt auch andere, bessere Verhältnisse.

Wucher!

Bundesbürger, die 600 Mark im Monat verdienen, haben es nicht leicht, eine menschenwürdige Behausung zu finden. Ausländische Gastarbeiter haben es ungleich schwerer: Die Mehrheit der Bevölkerung duldet sie nur, akzeptiert sie nicht als gleichberechtigte Mitmenschen. Da dies so ist, werden die „Gäste“ – die man früher treffender Fremdarbeiter nannte – von cleveren Hausbesitzern übervorteilt, von skrupellosen Wucherern übers Ohr gehauen und in Firmenheimen um unveräußerliche Grundrechte geprellt.

Ein Gastarbeiter wird sich im übrigen so schnell nicht beschweren – weil er nicht Deutsch kann und sich niemand sonderlich Mühe gibt, ihm mehr beizubringen als er für die Arbeit unbedingt braucht.

.jpg?f=16%3A9&h=320&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=1609ea4)

.jpg?f=16%3A9&h=320&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=8547b44)

.jpg?f=16%3A9&h=320&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=d517091)

.jpg?f=16%3A9&h=320&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=a298e14)